文化

ベトナム人が日本でハンコを使う場面とは?

日本では、銀行口座の開設や生命保険の契約、アパートの賃貸借契約、役所での各種手続きなど、さまざまな場面で、書類にサインする以外に印鑑(通称・ハンコ)を押すことを求められます。「ハンコ文化」は、外国人が日本に住むにあたり必ず知っておかなければならない文化です。日本に住むベトナム人の先輩たちはどのような場面でハンコを使い、ハンコ文化をどのように感じているのでしょうか?

日本のハンコ文化

日本では押印を求められる場合が多い

ベトナムで銀行口座を開設する際は、身分証明書を見せて書類にサインをするだけですが、日本ではサイン以外に印鑑(いんかん)を押すように求められます。印鑑は「ハンコ」とも言います。

私もベトナムでサイン文化に慣れ親しんでいましたが、日本に留学に来て銀行口座を作る際にハンコを求められ、初めてハンコの存在を知りました。その後にも、生命保険の契約や家の購入、アパートの賃貸借契約、婚姻届け、出生届けなど、さまざまな場面でハンコを押してきました。こうして私はすっかりハンコ文化になじみましたが、最近の日本では、ハンコなしで大事な手続きができるケースも増えてきています。

4人のベトナム人がハンコを使った場面とは?

それでは、日本に住むベトナム人たちはどのような場面でハンコを使っているのでしょうか?4人に聞きました。

・ヴァンさん(会社員、東京都)

・ニュンさん(会社員、横浜市)

・リンさん(会社員、大阪市)

・ヴァンさん(大学院生、大阪市)

ハンコを使わない職場も増えた

数人がハンコを押す日本の社内文書

日本の会社では、部下が作成した書類を上司がチェックするたびにハンコを押し、重要書類だと1枚に4つも5つもハンコが並ぶケースがあります。この場合、紙に押されたハンコは「私はこの書類をチェックし、内容を承認しました」ということを意味します。

しかし、外国人が多く働く職場では、サインだけで済ませるケースも増えているようです。

ヴァン(東京)さん:「うちの会社では、電子印鑑(※後述)を使うことが多く、普通の印鑑を使う機会はほとんどありません。経費精算の書類やプロジェクトを起案する際の稟議書(りんぎしょ)などにハンコを押す場合もありますが、その場合でも、ハンコを持ち合わせていなければ、サインだけで受け付けてもらえます」

リンさん:「外国人の割合が多い職場で働いています。そのためか、半年前に入社してからハンコを使ったことがありません」

雇用契約ではハンコを使うことが多い

しかし、契約関係では、ハンコを使う場面がまだまだ多いのが実情です。「正社員になってから仕事でハンコを使ったことがない」というリンさんも、同じ会社でアルバイトをしていたときは、3カ月に1度の契約更新のたびにハンコを押したそうです。正社員になるときの雇用契約書にもハンコを押しました。

また、リンさんは大学院に留学していたとき、日本の学生がベトナム語を学ぶ講義で先生を補佐するアルバイトをしました。そのとき、勤務時間の報告書を大学に毎月提出しましたが、そこにも毎回ハンコを押さなければなりませんでした。

留学生のヴァンさん(大阪)は、スーパーでアルバイトをしたときの雇用契約書にハンコを押しましたが、別のアルバイトを始めたときは、サインだけでOKでした。

役所の手続きではハンコが健在!

日本の役所で届出をするときや証明書類を発行してもらう際には、今もハンコが必要な場合が多いです。一方、金額が小さな契約では、サインだけでOKのケースが増えています。

東京のヴァンさんは3回に渡って日本で留学後、日本で就職しましたが、「会社に入るまでハンコを使ったことがありませんでした。銀行口座の開設や携帯電話の契約、家の賃貸借契約など、すべてサインだけで大丈夫でした」と話しています。

過去1年間にハンコを使ったケースを4人に聞きました。家の賃貸借契約では、ハンコが必要な場合とそうでない場合があるようです。

| ニュンさん |

| ・引越で新しい家の賃貸借契約 ・引越前の区役所に転出届 ・引越後の区役所に転入届 ・子供の習いごとの入会申込書 ・育児休業給付金の申請 |

| リンさん |

| ・引越で新しい家の賃貸借契約 ・引越前の区役所に転出届 ・引越後の区役所に転入届 ・正社員として入社する際の雇用契約書 |

| ヴァンさん(東京)、ヴァンさん(大阪) |

| 1年間、ハンコの利用なし |

ハンコ文化をどう感じているか?

それでは、先輩たちは日本のハンコ文化についてどう感じているのでしょうか?

コンパクトで持ち運びに便利

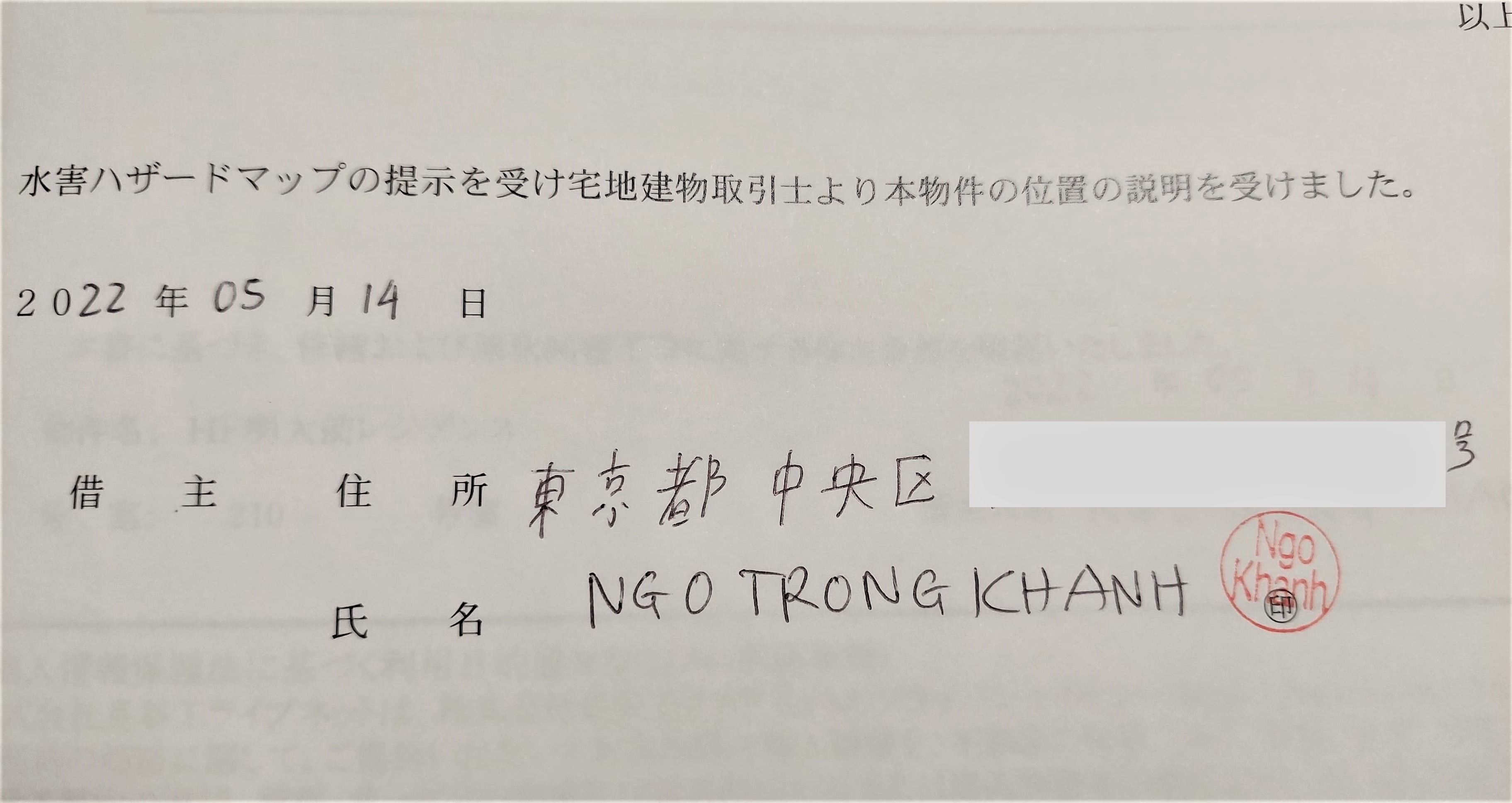

部屋の賃貸借契約書に押したカインさんのハンコ

カインさんは来日前に留学エージェントから日本では印鑑(ハンコ)が必要だと教えてもらいました。そこで、その会社を通じてハンコを発注し、来日後に受け取りました。その後、部屋の賃貸借契約や銀行口座開設の際にハンコを押すように求められ、日本のハンコ文化に驚きました。

しかし、ハンコさえ準備しておけば手続きがスムーズに進むので、カインさんは「ハンコはコンパクトで持ち運びやすいし、便利だ」と感じているそうです。

意外に多いプラスの評価

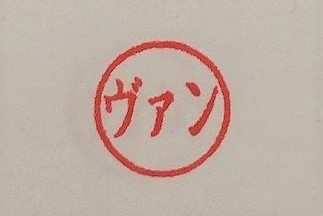

ヴァンさん(東京)のハンコ

ニュンさん:「ハンコは同じものが多いので、本人であることを示すにはサインの方が有効だと思います。ただし、日本のハンコ文化が嫌(いや)なわけではありません。ハンコのデザインを選ぶのも楽しみですし、日本らしさを感じます」

ヴァンさん(東京):「ベトナムではえらい人しかハンコを押す機会がないので、日本に来て自分のハンコを持つことができてうれしいです。かっこいいと思います。ただし、うちの会社ではハンコが必要な場面が少ないので、ハンコの存在を忘れがちです」

リンさん:「経済が発展しても伝統文化を守るのはいいことだと思います」

ハンコで統一

ヴァンさん(大阪)のハンコ

ヴァンさん(大阪)はハンコ文化が面倒だと思い、2012年から初めて日本に留学したときは、ハンコを作らず、サインだけで銀行口座と外国人登録証明書(今は在留カード)を作りました。2018年からの2回目の留学でも、ゆうちょ銀行の口座をサインだけで開設しました。

しかし、アルバイト契約でハンコが必要になったことなどを機会に、どの契約がサインでどの契約がハンコか分からなくなってきたため、最近は基本的にハンコを使うことにしています。

ハンコの種類と値段

ヴァンさん(大阪)の2,000円のハンコ

印鑑(ハンコ)は材質や大きさによって値段が違います。象牙(ぞうげ)や高価な石でできた印鑑は何十万円もしますが、若者は手ごろな印鑑で済ませるケースが多いです。

① 大阪のホアン・ヴァンさんはハンコ屋さんで2,000円でハンコを作りました。たて書きで「ホアン」と掘ってもらいました=上の写真。

② 東京のヴァンさんは会社がハンコを作ってくれました(値段は不明)。カタカナで横書きで「ヴァン」となっています=下の写真。

ヴァンさん(東京)のハンコの印影

③ ブイ・リンさんはハンコ屋さんでたて書きで「ブイ」と掘ってもらいました。1,000円でした。

④ キルギスタン出身のディナラさんは(京都の大学院生)は大学の寮からアパートに移る際に賃貸借契約でハンコが必要になり、ドン・キホーテで1,500円で買いました。そのとき、自動精算機から白い箱が出てきたので持ち帰ると、中は空でした。これはハンコのケースだけで、本体は作るのに30分かかるため後で受け取るシステムだったのです。皆さんも気を付けてくださいね。

「実印」や「銀行印」とは?

実印とは?

印鑑登録証明書

ところで、日本で個人が使う印鑑は大きく2種類に分けられます。

一つは大事な場面で使う「実印(じついん)」です。実印は、不動産取引や住宅ローンの契約、生命保険の契約、遺産相続など、法律で定められている場合に使います。実印にしたいハンコを市区町村役場に持って行って「印鑑登録」という手続きをすると、その後、必要な場合に役所が「印鑑登録証明書」を発行してくれます。契約の場面では、実印を押すとともに、印鑑登録証明書を提出します。

実印に使う印鑑には、大量生産されている印鑑ではなく、オーダーメイドの高価な印鑑を用いるケースが多いです。

認印とは?

認印用に売られている安いハンコ

もう一つは「認印(みとめいん)」です。社内の書類に確認した印として押したり、宅配便の受け取りなど簡単な手続きで使ったりします。認印には通常、安いハンコを使います。

また、これらの中間に「銀行印」があります。最近は、サインだけでも銀行口座を開設できますし、認印と同じ印鑑で口座を開設しても問題ありませんが、「金運を上げたい」などの理由で高価な印鑑を使う日本人もたくさんいます。これを「銀行印」と呼んでいます。

ハンコにかけるコストは、実印>銀行印>認印の順が一般的です。

日本でハンコが広まったのはなぜか?

最初のハンコは2000年前

金印(福岡市博物館の公式HPより)

約2000年前に漢(今の中国)の皇帝が当時の日本の王に印鑑を送ったのが日本のハンコ文化の始まりとされています。この印鑑は1辺2.3 cmの正方形で、漢字5文字が刻まれています。金でできているため「金印」と呼ばれ、福岡市博物館に展示されています。

しかし、当時のハンコは王族が使うだけで庶民には普及しませんでした。ベトナムのフエの王宮にもグエン朝の王たちが使った大きな印鑑が多数展示されていますが、グエン朝時代のベトナムでもハンコは庶民には広まりませんでしたね。

ハンコが普及したのは江戸時代

江戸時代の東京

日本でハンコ文化が一般社会にも広まったのは江戸時代(1603~1868年)の中ごろとされています。商人が取引の際に印鑑を使うようになったことが原因です。19世紀に郵便局や銀行ができると、ハンコ文化はさらに広まりました。1873年には、契約書などにハンコを押すことが法律でも定められました。

ちなみに、現在、ハンコが広く使われているのは日本と台湾だけで、本家の中国ではサインが主流になっています。

電子印鑑も登場

新型コロナウイルス感染症の拡大で、日本でも在宅勤務が普及しましたが、ハンコを押すためだけに出社するケースがあります。こうした状況を改善するために、行政や企業で不要な押印を廃止する「脱ハンコ」の動きが進んでいます。

これと並行して、パソコン操作で押印できる「電子印鑑(デジタル印鑑)」が普及してきました。画像ファイルにした印影をパソコン内の電子ファイルに押すシステムです。 PDFやExcelなどで作成したデータにパソコン上で直接押印できるので、プリントアウトして普通のハンコを押す必要はありません。ただし、導入コストや取引先の同意といった課題があります。

まとめ

社内決裁や銀行口座開設などさまざまな場面でハンコが広く用いられてきた日本のハンコ文化。これに対応するためにベトナム人も来日の際にカタカナのハンコを作るケースが多いですが、1,000円~2,000円といった手ごろな値段で買うことができます。

また、日本に長く住んで家を買うなどの重要な取引をする場合には、役所に登録した「実印」と印鑑登録証明書が必要です。

ただ、こうしたハンコ文化も「脱ハンコ」の動きの中で変容し、口座開設などもサインだけで済ませるベトナム人も多いようです。皆さんも日本のハンコ文化と上手に付き合ってくださいね。

人気記事ランキング

-

田んぼのタニシは食べてはいけません 31546 views

田んぼのタニシは食べてはいけません 31546 views -

オンライン無料日本語教室 24870 views

オンライン無料日本語教室 24870 views -

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19708 views

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19708 views -

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16718 views

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16718 views -

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Bronze Sponsors

- 弁護士法人Global HR Strategy

- エール学園

後援

- 在ベトナム日本国大使館

- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター

- JNTOハノイ事務所

- 関西経済連合会

- 一般社団法人 国際人流振興協会

- 公益社団法人 ベトナム協会

- NPO法人 日越ともいき支援会

協力

関連記事

-

「正座」は日本の伝統的な座り方?

「正座」は日本の伝統的な座り方?足を折りたたんで座る「正座」。日本の江戸時代(1603~1868年)、武士が将軍に会うときは、正座をすることで将軍への忠誠心を示しました。現代でも、茶道や華道、書道など日本の伝統文化で正座は正式な座り方とされ、日常生活でも、和室で目上の人と会うときは正座が原則です。ただし、日本で正座が広まったのはそれほど昔のことではありません。それでは、正座は日本でいつごろからどうやって広まっていったのでしょうか? この記事は5カ国語の総合メディアJAPOと共同で制作しました。ベトナムでは、JAPOのウェブサイトに毎月15万件のアクセスがあり、雑誌も毎月2万部を配布しています。TV番組もあります。 昔は「立てひざ」や「あぐら」が一般的だった あぐら かつては「立てひざ」や「あぐら」が一般的 正座は日本の奈良時代(710~784年)に中国から伝わったと言われています。しかし、長らく、正座をするのは、神様や仏様に祈るときや高貴な人にひれ伏す場合などに限られていたようです。 江戸時代(1603~1868年)までは、公的な場でも、男性も女性も片方のひざを立てて座る「立てひざ」の座り方が多かったそうです。その後、座禅(ざぜん)の座り方に近い「あぐら」という座り方(上の写真)も広まっていきます。 十二単の着物 平安時代(794~1185年)の女性貴族や宮廷で働く女性たちの姿が当時の絵に描かれていますが、彼女たちの正装は十二単(じゅうにひとえ)という着物でした。この着物は下半身の部分がゆったりし、あぐらで座ることを前提にデザインされていました。また、平安時代の女性が正座を崩した「横座り」でくつろぐ姿も当時の絵で見られます。 武士や茶道での座り方 「あぐら」をかく武士 江戸時代までは、武士も「あぐら」か「立てひざ」、「そんきょ(しゃがむ姿勢)」の座り方で座っていました。正座で座ると、足がしびれますし、立ち上がるのに時間もかかるので、周囲の人から急に襲われた場合に対応できないという事情もありました。 千利休 また、今は茶道をするときは正座が原則ですが、昔は「あぐら」でよかったそうです。最も有名な茶人である千利休(せんのりきゅう、1522~1591年)もあぐらで茶道をしていたことが、当時の絵から分かります。 正座が広まり始めたのは17世紀 将軍が正座を導入 正座が広まっていくきっかけになったのは、江戸時代(1603~1868年)の初期に将軍(しょうぐん:全国の武士のトップ)が各地の大名(だいみょう:各地の武士のトップ)や家臣(かしん:身近な部下)に会う際に、相手に正座を義務付けたことでした。 将軍はKing of Samuraiなので、自分を神格化(しんかくか)したかったのかというと、そうでもないそうです。 相手に正座をさせると、相手が立ち上がって刀で斬(き)りかかるのが難しくなります。そこで、大名や家臣たちが将軍の前で座る際、将軍を攻撃する気持ちがないことや将軍への服従の気持ちを示す作法として正座が導入されたのです。 畳の普及で正座が広まる 将軍が大名や家臣に正座を義務付けたのをきっかけに、正座文化は武家社会で少しずつ広まっていきました。しかし、当時の住居は板間だけだったので、武士といえども、座り方の主流は引き続き立てひざやあぐらだったようです。武士の間で正座がもっと定着するのは、畳が登場した江戸時代中期以降でした。 畳の登場で武士の間に正座文化が定着すると、武士と交流がある商人たちも礼儀を示すために正座をするようになりました。 学校教育でさらに広まる そして、明治時代(1868~1912年)になると、正座は庶民にも広まります。これは、明治時代以降の政府が学校の「修身(しゅうしん)」という道徳教育の科目で、外国文化との違いを強調するために、日本人の正しい座り方として「正座」を教えたからです。「正座」という呼び方もこのときに生まれました。これによって、それまではあぐらでもよかった茶道の座り方も正座に統一されていきました。 同時に、それまではお金持ちの家にしかなかった畳が庶民の家にも普及し、正座をしやすい環境が生まれました。さらに、江戸時代に大流行した脚気(かっけ)という、足の痛みを伴う病気の治療法・予防法が明治時代に確立されました。脚気にかかると足が痛くて正座ができなかったのですが、脚気が激減したことも正座の普及を後押ししました。 正座が必要な場面と座り方 正座が必要な場面 現在、「正座」は茶道や華道、書道、落語、囲碁、将棋など日本文化の様々な場面で使われています。また、和室で目上の人と対面するときには、正座が礼儀正しい座り方ですし、日本で神様や仏様に祈る場合も正座をするのが一般的です。 正座の座り方 ①はじめに、床に両ひざをつきます。 ②お尻を落として、かかとの上に乗せます。 ③足の甲を床にぺたんとつけます。これで正座が完了です。 正座をしたら、両手はひざかももの上に置き、背筋を伸ばします。男性はひざとひざの間を少しだけ(こぶし一つ分)開き、女性はひざを閉じて座ることが多いです。 正座ができないとき 足をけがしている場合や高齢で正座が難しい場合などは、相手に事情を話して足を崩しましょう。 正座のよいところ 脳が活性化 勉強するときや気持ちを引き締めるときに正座をします。正座をして背筋も伸ばすと、脳が活性化され、集中力も高まります。 正座をすると足が短くなる? 「日本人は正座をするため外国人と比べて脚が短い」と考える人がいます。確かに、正座をすると下半身の血流が悪くなるため、脚が成長しにくくなるような気がします。 しかし、現在は、正座と脚の長さには関連性はないと言われています。日本人の脚が昔と比べて長くなったのは、正座をしなくなったためではなく、食生活の変化によるものと考えられています。 まとめ 正座は奈良時代に中国から伝わったと言われていますが、普段の生活の中では広まらず、「立てひざ」や「あぐら」の座り方が一般的でした。 正座が広まり始めたのは、江戸時代(1603~1868年)に将軍が大名や家臣に正座を義務付けてからでした。その後、畳の登場で武士の生活の中でも正座が広まりました。さらに、明治時代(1868~1912年)に畳が庶民にも普及したうえ、政府が学校教育で正座を推進したため、庶民の間でも正座が一気に広まりました。 日本の伝統的な座り方とされる「正座」ですが、世間一般に広まったのはそれほど昔ではなかったのですね。 ところで、あなたは正座ができますか?私は正座が苦手です。足が痛くなりますからね。

-

マンガ・読書感想文コンクール

マンガ・読書感想文コンクール“大同生命”という日本の保険会社をつくった「広岡浅子」の伝記マンガのベトナム語版が発刊されました。このマンガを読んで感じたこと、勉強になったことを、A4・1枚程度の感想文に書いて応募してください。入賞者には賞金が渡されるほか、応募者全員にデジタルギフト券が贈られます。 このコンクールには、ベトナムと日本から計655作品の応募がありました。厳正な審査の結果、12人の受賞者が選ばれ、2023年11月に表彰式を行いました。くわしくはこちらをお読みください。 主人公は女性の実業家 このマンガは広岡浅子(1849~1919年)という19世紀の日本の実業家の生涯を描いたものです。 浅子は今から174年前にとても裕福な商家に生まれ、今の銀行のような事業をしていた大きな商家に嫁ぎます。しかし、その直後に日本では革命が起きて経済環境が大きく変わり、浅子たちの商家も危機を迎えます。 そんな中、浅子は危機を救い、新たに銀行や石炭事業を起こしたり、日本で初めての女子大学を設立したり、生命保険会社を作ったりと、大活躍します。 「男が外で働き、女は家事と子育てをする」のが一般的だった時代に、女性の実業家として活躍した浅子。その人生をマンガで楽しく読み解きます。 大同生命について 左:広岡浅子さん、右:大同生命本社ビル 大同生命は、浅子たちが創立した120年の歴史を持つ日本の生命保険会社です。中小企業向けの保険サービスを提供するほか、中小企業が抱えるさまざまな課題の解決をサポートしています。 感想文コンクール 応募できる人 ベトナム語を母国語とする人(日本に住んでいるベトナム人もベトナムのベトナム人も応募できます) 課題図書 HIROOKA ASAKO小学館学習まんが人物館「広岡浅子」ベトナム語版※電子書籍(ベトナム語)はこちらから無料で読めます。 感想文の形式 ベトナム語か日本語のどちらかで書いてください。・ベトナム語:A4・1枚以内(500~700ワード)・日本語:A4・1枚以内(1000~1400字)フォーマット・ダウンロード※このフォーマットを使ってパソコンや携帯電話で入力しても、別の紙に手で書いてもどちらでも構いません。※フォーマットには感想文のサンプル(文章例)もついています。 応募方法 ・学校や日本語センター、組合などを通じて応募する場合は、先生に作品を渡してください。・個人で応募する場合は、下記にメールしてください。kokoro.vj.2022@gmail.com 応募しめきり 2023年6月30日 審査 ・大同生命の関係者やコンクール事務局(ベトナム人、日本人)が「作品の内容を的確にとらえているか」「自分の意見・感想をわかりやすく表現できているか」などを審査します。・表彰は2023年秋の予定です。 賞金・参加賞

-

ベトナムの常識・日本の非常識_35:「はい」は1回だけ

ベトナムの常識・日本の非常識_35:「はい」は1回だけあなたが職場の上司から指示を受けたとき、ベトナムでは「はい、はい、はい」と返事をするのは一般的なことです。また、目上の人には車内で助手席に座ってもらうのが普通です。ところが、日本で同じことをすると……。 「はい」と3回連続で言うのは… 失礼です 上司から仕事の指示を受ける場面を想像してみてください。ベトナムでは、あなたが何か仕事の指示を受けたとき、「はい、はい、はい」または「OK、OK、OK」と答えるでしょう。これはベトナムではごく普通の返事で、指示をしっかり理解したという証しであり、礼儀正しい表現です。 しかし、日本で「はい」を2、3回続けて言うと、相手に良い感情を持たれません。上司やお客さんから指示や依頼、説明などを受けたときは、「はい」と1回だけ答えましょう。相手の顔を見て「はい」と1回だけ言えば、「(あなたの指示や説明を)理解しました」という意味になります。日本で仕事をするときは、このことを覚えておいてください。 話す相手が上司ではなくても、日本で「はい、はい、はい」と答えるのはよくありません。ある日本語の先生が教えてくれたことですが、日本人が「Yes」または「OK」と答えるとき、「はい」は1回だけです。「はい、はい」と答えると、「相手を軽く見ている」「聞き流している」「面倒くさそうにしている」などと誤解されてしまうそうです。「はい、はい、はい」も同じです。 ですから、上司とのやり取りだけではなく、アルバイト先の飲食店でお客さんの注文を受ける場面などでも、注文に対し「はい、はい」や「はい、はい、はい」と答えるのは失礼にあたります。お客さんが気分を損ねて帰ってしまうかもしれませんので、気をつけましょう。 食べるときはおわんを手で持つ ベトナムでは、おわんをテーブルに置いてスプーンで食べるのが一般的です。はしを使う場合も、おわんを置いて食べることについて何も気になりません。しかし、日本の文化では、おわんをテーブルに置いたまま、首を伸ばしておわんに口を近付けてはしやスプーンで食べると、「行儀が悪い」と思われてしまいます。日本では、おわんを片手で軽く持ち上げて口に近付けてから、はしやスプーンで食べる方が良いのです。ただし、大きなお皿については、片手で持ち上げる必要はなく、テーブルに置いたままで大丈夫です。 私は、日本の小学校に通う娘から、給食の時間に「3つのノー」運動があるということを聞くまでこのことを知りませんでした。「3つのノー」とは、①テーブルにこぼさない ②食べ物を残さない ③テーブルの上におわんを置いたまま食べない、の3つです。 日本人には、おわんやお茶わんをテーブルに置いたまま顔を近付けて食べることはペットのような食べ方と映るのかも知れません。さらに、おわんやお茶わんを手に持つことは、お米を作っている農家の人たちへの感謝の気持ちも表しているそうです。お子さんが日本の学校に通っていたり、職場で日本人の同僚と一緒に食事をしたりする場合は、このことに注意してください。 車に乗るとき、目上の人はどの席? 日本では車に乗る時、ベトナムとは異なる座席のマナーがあります。これは多くの国に共通することかもしれません。 ベトナムでは、運転席の隣の席(助手席)は家族や親しい友人のための優先席だと考えられています。例えば、私の家族が車に乗るとき、父はいつも運転する私の隣(助手席)に座り、後部座席には母と妻と子供たちが座ります。この配置の根拠は簡単で、父は家族で最年長なので一番良い席(広々とした視界がある助手席)に座るのです。これはおそらく多くのベトナム人家庭で共通のルールになっていると思われます。 しかし、日本のルールはこれとは違います。卒業式のとき、友人と車で日本語教師を迎えに行きました。私は友人(運転手)の隣(助手席)に座っていましたが、先生の家に到着すると、いったん車から降りて先生に助手席に座ってもらい、私は後部座席に回りました。それが先生への敬意だと考えたからです。 先生は少しとまどったような顔をしていましたが、何も言いませんでした。行事が終わった後、先生から興味深い文化の違いを聞きました。日本では、目上の人やお客さんを後部座席に座らせることが多いそうです。例えば、会社の上司や先輩とあなたがタクシーで移動する場合、上司と先輩に後部座席に座ってもらい、あなたは助手席に座るのがマナーなのだそうです。日本で仕事をする人はこのことにも気を付けてください。

-

新入社員向けの基本ビジネスマナー_02

新入社員向けの基本ビジネスマナー_02就職活動を終えてこれから日本で働き始める人や働き始めて間もない人は、日本での基本的なビジネスマナーを学びましょう。「電話の受け方」「お茶の出し方」「ホウ・レン・ソウ」について解説した新入社員向けの基本ビジネスマナー_01に続き、この記事では「メールの基本的なマナー」と「敬語の使い方の注意点」を紹介します。 メールの基本的なマナー 留学生の皆さんは大学・学校の先生や職員の方々と電子メールでやりとりをしたことがありますよね? その中には、学校からの連絡事項であって返事をしなくてもよいメールもあります。しかし、仕事関連のメールとなると、社外からのメールであれ社内からであれ、必ず返信する必要があります。これから紹介する5つのことに気をつけましょう。 件名(タイトル)をよく考える メールの件名には内容や重要度を知らせる役割がある メールを受け取る人が最初に見るのが件名(タイトル)です。そのため、送り手はメールの用件がひと目でわかるような件名を書くことが大切です。 「御社訪問の日程について」 「〇〇記念式典の準備会合について」 「御社ビル清掃サービスの契約更新のお願い」 などと書けば、件名を読むだけでメールの内容がだいたいわかります。 忙しい人は大事なメールから読む 1日に何十本ものメールを受け取る人もたくさんいます。そういう人たちにメールを送信する場合、件名は一層重要です。彼らは件名で判断して重要なメールを先に読み、内容がよくわからないメールは後回し(場合によっては数日後)にする場合も多いからです。 社名を入れる メールの件名にあなたの社名や名前を入れると、相手がメールの内容を想像することが一層容易になります。また、後からメールを検索する際にも便利です。 「3日の打ち合わせ資料(森興産、ブイ・リン)」 などと書けば、相手は一目でメールの内容や送り主がわかります。過去のメールを後から探す際にも、件名にメールの内容や送信者の会社名・名前などが入っていると、とても探しやすいです。 24時間以内に返信する 仕事を進めるためにメールで連絡を取り合うことはひんぱんにあります。その際、多くの人はメールを送ってから1日以上返事がないと、不安になります。そこで、メールを受信してからなるべく早く返信する習慣を付けましょう。事情があって遅くなっても、受信から24時間以内に返信するように心がけてください。 ・あなたの返信が早いと、相手はあなたに下記のような好印象を持ちます。 仕事が早い 仕事ができる 信頼できる ・あなたの返信がいつも遅いと、相手はあなたのことを下記のように思いがちです。 この人と一緒に仕事をするのは不安だ 返信が遅いので、仕事が円滑に進まない そもそも、相手はあなたの返信を待って仕事を次のステップに進めることが多いので、返信が遅いと、相手に迷惑をかけることになります。 ところで、ほとんどの会社が土日祝に休業します。もし金曜日にメールを受信した場合は、翌週の月曜日までに返信するとよいでしょう。 急ぎの用件はメールだけに頼らない トラブルやミスが起きたとき、納品スケジュールが押しているとき、予定の緊急調整が必要なときなど、急ぎの用件でメールを送る場合があります。しかし、相手がそのメールをいつ読むかはわかりません。場合によっては、2、3日放置されてしまう恐れもあります。 急ぎの場合は、メールを送るだけではなく、相手に早く確認してもらえるように電話やSNSなどでメールを読んでくれるように催促することも大切です。そして、緊急性が高い場合は、メールを送るより先に電話をかける方がよいでしょう。 早めにお礼メールを送る お客さんはあなたのために時間を作ってくれています。そのため、お客さんと打ち合わせをした後には、なるべく「お礼メール」を送りましょう。 お礼メールの内容は、感謝の気持ちのみならず、打ち合わせた内容のまとめや今後の課題・展望も書きましょう。そうすることで、その後の仕事がスムーズに進みます。 送信前に誤字・脱字や添付ファイルを確認する メールの送信ボタンを押す前に、件名、相手の名前、本文などに誤字・脱字がないか確認しましょう。もし、相手の名前を間違えてしまうと、大変失礼になります。また、本文に重要な誤字・脱字があると、あなたの仕事の信用性にかかわります。 また、添付ファイルの付け忘れや間違ったファイルを送ってしまうこともよくあるミスです。間違ったファイルを添付していないか、送信ボタンを押す前に添付ファイルの内容を必ず確認するようにしましょう。そうすることで添付忘れも防げますね。 敬語の使い方の注意点 しっかりとあいさつをする これから一緒に働く人たちと良い関係を築いていくための最初のステップはあいさつです。 社内でのあいさつの言葉 ・おはようございます。 ・お疲れ様です。 社外でのあいさつの言葉 ・お世話になります。 ・お世話になっております。 こうした言葉を欠かさないようにしましょう。仕事でよく使う言葉については、下記の記事でくわしく紹介していますので、こちらも参考にしてください。 仕事で使う日本語 適切な返事やあいづち 「うん」はNG 日本人の友人と話すとき、「うん」「そうだね」などという返事をよくしていると思います。しかし、お客様や目上の人と話すときに「うん」とか「そうだね」などの言葉を使うのは御法度(ごはっと)です。「うん」や「そうだね」は自分と対等か立場が下の相手にしか使ってはいけません。お客様や上司、先輩にうっかり「うん」とか「そうだね」などと答えてしまうと、大変失礼なことになります。 「はい」は1回 返事をする際に「はい、はい」や「なるほど、なるほど」のように、本来は一度ですむ言葉を2回繰り返して使うと、相手は「適当にあしらわれている」と感じたり、あなたのことを「軽薄な人だ」と思ったりしますので、気をつけてください。 同意を表す表現 ・私もそう思います。 ・私もそのように思います。 ・私もそのように感じておりました。 ・おっしゃる通りです。 ・おっしゃる通りかと存じます。 承諾や同意の言葉 ・承知しました。 ・承知いたしました。 ・かしこまりました。 ・左様(さよう)でございます 。 ビジネスシーンにふさわしい言葉を選び、失礼がないように気をつけましょう。 主語に応じた敬語を選ぶ 敬語の中には、「丁寧(ていねい)語」、「尊敬(そんけい)語」、「謙譲(けんじょう)語」があります。 尊敬語と謙譲語を使い分けるのは外国人には難しいことですが、次の手順を知っておくと、少し簡単になります。まず、「その行為をするのはだれ?」と考えると、主語が分かります。主語を確認した上で、次の原則に当てはめると、敬語の間違いが激減します。 ・主語が相手や他人(主に目上の人)のとき→尊敬語 ・主語が自分や身内のとき→謙譲語 敬語の大事な原則や間違いやすい事例を知りたい方は下記の記事を読んでください。 これでスッキリ!敬語はこうして覚える また、丁寧語の「〜です」「〜ます」は使用頻度(ひんど)が高いので、意識しなくても使えるように普段から使って慣れておきましょう。 まとめ この記事では、新入社員が覚えておくべきビジネスマナーとして「メールの基本的なマナー」と「敬語の使い方の注意点」について説明しました。 【メールの基本的なマナー】 ・件名をよく考える(端的でわかりやすい件名を付ける) ・24時間以内に返信する ・急ぎの用件はメールだけに頼らない ・早めにお礼メールを送る ・送信前に誤字・脱字や添付ファイルを確認する 【敬語の使い方の注意点】 ・しっかりとあいさつをする ・「うん」はNG ・「はい」は1回 ・主語に応じた敬語を選ぶ これから日本で働く皆さんや日本で働き始めて間もない皆さん、この記事と新入社員向けの基本ビジネスマナー_01で紹介したマナーを覚えれば、基本的には大丈夫です。職場や取引先の皆さんから信頼される社員に早くなれるよう、ビジネスマナーにも注意しながらがんばってください。

人気記事ランキング

-

田んぼのタニシは食べてはいけません 31546 views

田んぼのタニシは食べてはいけません 31546 views -

オンライン無料日本語教室 24870 views

オンライン無料日本語教室 24870 views -

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19708 views

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19708 views -

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16718 views

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16718 views -

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Bronze Sponsors

- 弁護士法人Global HR Strategy

- エール学園

後援

- 在ベトナム日本国大使館

- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター

- JNTOハノイ事務所

- 関西経済連合会

- 一般社団法人 国際人流振興協会

- 公益社団法人 ベトナム協会

- NPO法人 日越ともいき支援会