生活・ビザ

円安はいつまで続くか?

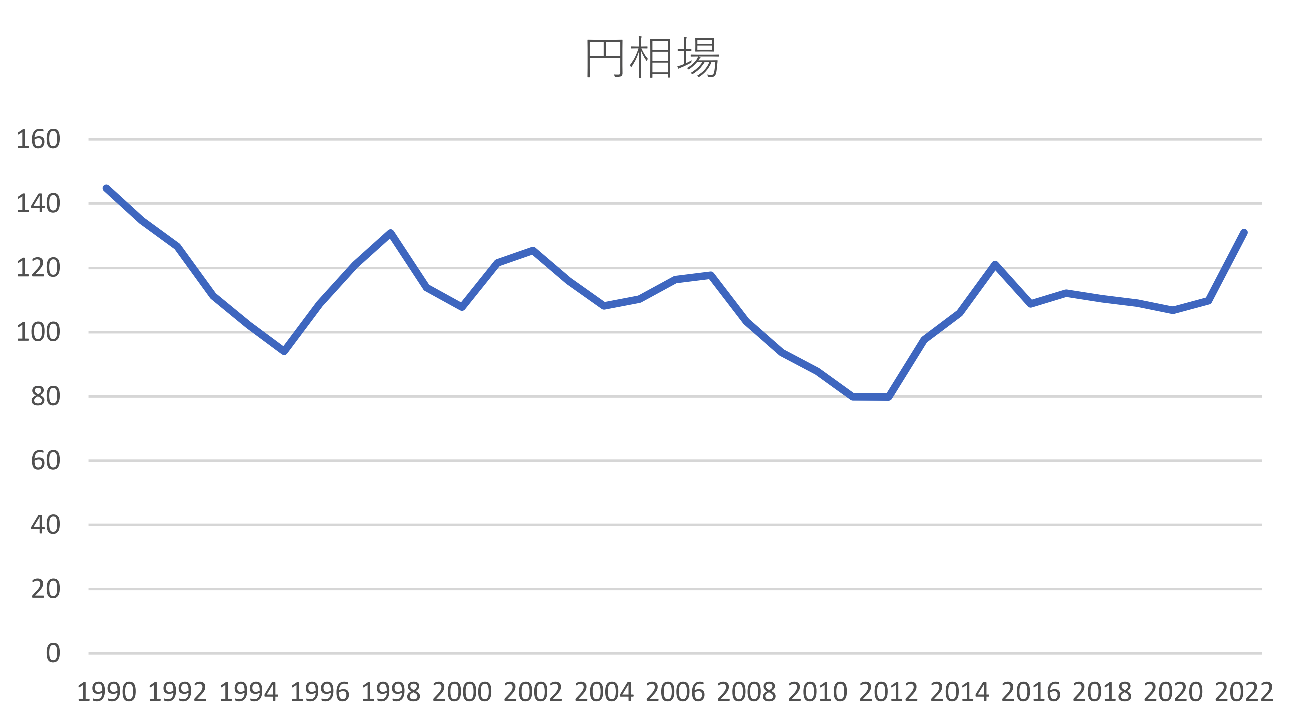

円相場は2022年4月末に1ドル=131円台後半となり、2002年4月以来20年ぶりの安値となりました。この円安・ドル高はいつまで続くのでしょうか? また、日本に住むベトナム人は円安にどう対応したらよいのでしょうか? 円安の背景や対応のヒントを分かりやすく説明します。

20年ぶりの円安・ドル高

◎円相場は2022年4月末に1ドル=131円台後半となり、2002年4月以来、約20年ぶりの円安・ドル高水準となりました。

◎その後、円安は少し回復しましたが、2022年5月31日現在、1ドル=127円台で、2021年5月31日の1ドル=109.54円と比べて大幅な円安・ドル高になっています。

◎それでは、円安・ドル高はいつまで続くのでしょうか? そして、日本に住む外国人はどのように対応すればよいのでしょうか?

在日ベトナム人への影響

母国に送金をしているベトナム人の場合

たとえば、2カ月に一度、ベトナムの実家に15万円を送る場合、2021年7月には15万円=約3128万ドンでしたが、最近では約2733万ドンにしかなりません。約395万ドンもの差は大きいですね!

※100円=約20,850 VND(2021年7月26日)

※100円=約18,220 VND(2022年5月30日)

【対策の例】

「円安がもう少し改善されるまでベトナムに送金せず、日本の銀行にお金を貯めておく」という外国人の正社員や技能実習生もいます。今すぐ返さなければならない借金さえなければ、有効な方法の一つです。

では、円安はいつ改善されるのか? これについては、次章以降で考えます。

留学生の場合

◎ベトナムから送ってもらったお金を円に替えると、以前より高くなります。このため、同じ送金額なら、以前より暮らしやすくなります。

◎そこで、「円安の期間は、以前より仕送りを増やしてもらい、余ったお金を貯めておく。円安が改善されたら、仕送りを減らしてもらい、貯金を使う」という計画の留学生もいます。

※留学中はなるべく最小限のアルバイトにとどめ、実家に送金するのは、卒業して日本で働き始めてからにしましょう。

円安の原因

それでは、円安はいつまで続くのでしょうか? まず、最近の円安の原因を知りましょう。

2013年以降の円安の流れ

円相場は、黒田東彦(くろだ・はるひこ)氏が日本銀行総裁に就任する前の2013年3月には1ドル=90円台前半でした。しかし、黒田氏が総裁になってから、日銀が大規模な金融緩和(きんゆう・かんわ)を行い、円安が急速に進みました。

「金融緩和」とは、金利を引き下げたり通貨の供給量を増やしたりすることです。

逆に、金利を引き上げたり通貨の供給量を減らしたりすることを「金融引き締め」と言います。

日銀は

・金利引き下げや通貨供給の増加によって企業が資金を調達しやすくなり、企業活動が活発になる。

・企業活動が活発になると、景気がよくなる。

といった狙いで金融緩和を続けてきました。

しかし、金融緩和によって円の金利が低くなると、人や企業は円で預金するより、ドルなどの外貨で預金するようになります。すると、外貨に資金が集まって高くなり、円からは資金が逃げて安くなります。

実際には、金利が上がったり下がったりすることが予測された段階で、為替相場は動き始めます。

こうして、2015年6月には、1ドル=125円台まで円安が進みました。

2021年以降の円安の加速

◎2021年3月には1ドル=110円前後でした。しかし、同年10月以降、原油価格の高騰によって米国でインフレ(物価高)が進むと予測されたため、米国の中央銀行(FRB)が金融引き締めを行うという予測が広がりました。

これによってドル高・円安が進み、2021年11月、約5年ぶりに1ドル=115円台になりました。

日本銀行本店(東京)

そして、2022年2月にロシアによるウクライナへ侵攻が始まると、原油をはじめとする資源価格が一段と高騰しました。

これを受けて2022年3月、米国の中央銀行(FRB)はインフレ対策としてさらなる金利引き上げ方針を示しました。一方、日銀は4月末に従来の金融緩和(低金利など)を続ける方針を決定しました。

これらによって日米の金利差が広がることが確実視され、ドルを買う動きが一層強まり、2022年3月~4月にドル高・円安が一気に加速。円レートは4月末までの約2カ月間で15円以上値下がりしました。

円安・ドル高はいつまで続くか?

それでは、現在の円安水準はいつまで続くのでしょうか? 専門家の間には、今後もしばらくは円安・ドル高が続くという見方が多いです。その根拠を説明します。

円が買われる材料

【日銀の政策】

◎日銀は2022年4月に金融緩和を続けることを決めました。これによって、少なくとも黒田総裁の任期が終わる2023年4月までは、大規模な金融緩和が続く見通しです。

【円の需要】

◎日本の貿易赤字も円安の材料になっています。貿易赤字の大きな原因の一つは原油価格の高騰で、これは長引くと予想されています。

【政府による円買いの可能性】

◎政府が円を買って相場を動かす政策もありますが、米国政府が協力して円を買ってくれないと、効果は限られます。しかし、米国政府は今のインフレを抑えたいので、輸入品価格が下がるドル高の方が好都合です。このため、米国の協力は望めそうにありません。

ドルが売られる材料

このように、当面は、円が買われる材料は見当たりません。そうなると、円安が止まるかどうかは、ドルが売られるかどうかにかかってきます。

【ドル金利】

◎米国の金利が下がると予測されれば、市場の資金がドル以外に流れ、ドル安・円高になっていきます。しかし、米国のFRBはインフレ対策として金融引き締め(高金利など)を当面は続ける見通しです。

【米国の景気】

◎米国の景気が悪くなっていくと予測されれば、ドルが売られます。しかし、米国では物価上昇が続いていますし、雇用も順調です。すぐに景気が悪くなりそうな材料はありません。

2022年秋から円安が回復する可能性

◎以上のように、円を買う材料もドルを売る材料も見当たらないことから、2022年夏までは円安・ドル高がさらに進む可能性があります。1ドル=135円以上に達する可能性があると見る専門家もいます。

◎しかし、米国の金利が高くなり過ぎると景気の後退が意識される可能性があります。また、金利引き上げなどによって米国の物価上昇も落ち着いていくと思われます。2022年秋ごろにこうした状況になり、ドル買いを控える傾向が出てくると予想する専門家もいます。

◎2022年11月の米中間選挙で与党・民主党が敗北すると、米国政治が停滞するリスクも意識されやすくなります。これもドル買いを控える材料になりそうです。

【結論】

◎2022年のうちに円安が大幅に回復することはないものの、夏場にピークに達した円安が秋から年末にかけて1ドル130円程度まで回復するという予想があります。

◎ただし、ウクライナや新型コロナ、世界的な原材料供給の制約など、不確定な要素が多いので、予測は外れる可能性があります。米国でインフレが長引いたり、さらなる利上げが予想されると、円安がさらに進む可能性もあります。

人気記事ランキング

-

田んぼのタニシは食べてはいけません 31562 views

田んぼのタニシは食べてはいけません 31562 views -

オンライン無料日本語教室 24873 views

オンライン無料日本語教室 24873 views -

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19712 views

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19712 views -

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16721 views

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16721 views -

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13837 views

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13837 views

Bronze Sponsors

- 弁護士法人Global HR Strategy

- エール学園

後援

- 在ベトナム日本国大使館

- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター

- JNTOハノイ事務所

- 関西経済連合会

- 一般社団法人 国際人流振興協会

- 公益社団法人 ベトナム協会

- NPO法人 日越ともいき支援会

協力

関連記事

-

外国人も簡単に契約できる日本の格安SIM

外国人も簡単に契約できる日本の格安SIMベトナムでは、携帯電話ショップに行けば、20分もかからずにSIMを購入でき、電話番号を取得できます。しかし、日本では、携帯電話会社(キャリア)と契約して料金を毎月払わなければSIMを使えません。しかも、安いプランが少ない上、支払いを日本のクレジットカードに限定するキャリアが多く、適したキャリアがなかなか見つかりません。私は今回、日本で初めて格安SIMと契約しました。キャリアごと支払い方法や料金比較、私が見つけたキャリアの特徴などを紹介します。〈Vân Hoàng〉 携帯電話番号が必要な理由 私は2020年10月に3回目の留学で日本に来ました! 来日当初、生活がスムーズになるように次のことをしなければなりませんでした。 ①市役所での手続き ②銀行口座の開設 ③携帯電話の契約 市役所での手続き(転入届けなど)や銀行口座開設は問題なく済みました。次に生活に欠かせないものといえば携帯電話番号でしょう。SNS電話で済むケースも多くありますが、はやり緊急の場合や公的手続きには携帯電話の番号が必要です。 私の場合、次のような場面で携帯の番号が必要でした。 私の留学は国費留学で、日本の文部科学省の奨学金を受給する手続きをオンラインで行った際、携帯電話番号を入力する必要がありました。 留学先の大学に学生の情報を管理するシステムがあり、そのシステムに登録する際も携帯電話番号を入力しなければなりませんでした。 今回は1年の留学後、日本で就職しましたが、就職活動で履歴書などに携帯電話番号を書かなければなりませんでしfた。 オンラインショップで商品を購入する際、携帯電話番号が必要な場合がありました。 SB最安プランは5,000円/月! 私は1回目(2007年~)と2回目(2010年~)の留学ではソフトバンク(SB)を利用しました。1回目にSBにした理由は、当時SB同士だと通話無料になるキャンペーンがあり、周りの留学生がみんなSBだったからです。そのときは携帯電話機(端末)も購入し、端末の分割費用を含めて毎月3,000円~4,000円(約816,000 VND)ぐらいの料金でした。2回目は端末を購入せず、データ通信なしで通話料金だけの一番安いプランにしました。 ※100円=16,690 VND(2023年7月24日現在) そこで、今回もSBショップに行って相談しましたが、一番安いプランとして、なんと約5000円/月のプランを紹介されました。かなり衝撃でした! 通話だけでなくデータ通信もセットになっているので、以前より高いのです。 私は来日前、ベトナムでViettel社のSIMを使用し、1カ月たった90,000 VND(約440円)でデータ通信が使い放題でした。日本ではそんなに使わないのに、なぜ1カ月5,000円も払わないといけないのか、不思議で仕方がありませんでした。 「私は大学の寮に住んでおり、部屋にWi-Fiがつながっているので、もっと安いプランはないか」と店員さんに聞いてみましたが、「うちではこれ以上安いサービスはありません」ときっぱり断られました。こうして私はSBとの契約をあきらめました。 多くの格安SIMの支払い方法 日本ではSBのほかdocomoやAuという大手キャリアもありますが、SBと大差なかろうと考え、大手以外のキャリアを探すことにしました。私は日本に10年間住んでいるベトナム人の友人や日本留学を終えたばかりの後輩にメッセージを送って情報を集めました。 LINEモバイル 後輩が日本で使っていたのは「LINEモバイル」でした。しかし、彼女によると、LINEモバイルと契約するには、 ①日本の携帯電話番号で日本のLINEアカウントを作成 ②日本のLINEアカウントでLINE Payに登録 ③LINE Payでの支払いを前提にLINEモバイルと契約 という手順が必要でした。彼女は知人のLINE Payアカウントを使わせてもらうことでLINEモバイルに加入したそうです。私にも頼める人はいますが、もっと親切なキャリアはないのか探してみたいと思いました。 ※その後、LINEモバイルは2021年3月で新規申し込みを終えました。 クレジット払い限定 日本には格安SIMがたくさんありますが、その多くは日本のクレジットカードでしか支払いができません。 私の後輩は以前、東京の家電量販店内の窓口で「ベトナムのクレジットカードでも大丈夫」と言われて「Bic SIM」という格安SIMに申し込みました。しかし、後日、「あなたのクレジットカードでは支払いができません」と連絡があり、解約せざるをえなかったそうです。しかも、後輩の責任ではないのに、契約期間中の途中解約という扱いになり、2,000円の違約金まで取られたそうです。 私は後輩と相談して口座振替ができそうな格安SIMとして「UQモバイル」を見つけ、オンラインで申し込みました。しかし、間もなく「審査の結果、口座振替や自動振込での契約を受けることはできない」という趣旨のメールがUQモバイルから送られてきました。 UQモバイルの審査結果通知のメール。「口座振替での契約を承認できません。クレジットカード払いを検討してください」という趣旨が書かれている。 ほかに「楽天モバイル」も格安SIMの中では大手で、クレジットカード以外に口座振替もありますが、やはり審査が必要です。 口座振替OKの格安SIM LINEモバイル、UQモバイル、楽天モバイルもだめだと分かり、困っていると、友人が今までに聞いたことがないキャリアを見つけて教えてくれました。「GTNモバイル」というそのキャリアのサイトを見ると、ベトナム語を含む多言語に対応していました。 ◆GTNの音声通話付きプラン(月額・消費税込み) データ容量 料金(税込) 3G 1,200円 10G 2,200円 30G 4,200円 50G 6,200円 ※SIMカードと同時に外国人専用クレジットカードも申し込める。そのカードで料金を支払うと、毎月220円引き。※外国からでも申し込める(日本の空港でもSIM受け取り可能)。※通話は別途30秒につき22円(税込) そして、この格安SIMは「安いプラン」と「支払いはコンビニか口座振替」という私のニーズをばっちり満たしていました。初耳のキャリアではありましたが、友人の知人がこの会社で働いていることもあり、信用してオンラインで申し込みました。 すると、2日後にSIMと契約書が自宅に届き、SIMを携帯電話機に入れると、通話可能な状態になりました。感動!! 格安SIMがこんなに簡単に手に入れられるなんて信じられませんでした。これでSIMの問題が解決できました! [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] GTNモバイルのHP(多言語) また、最近になって友人に教えてもらいましたが、SIM VÀNGという格安SIMもあります。これは日本でベトナム人、ミャンマー人、インドネシア人をメイン対象に提供している格安SIMで、GTNモバイルと同じように外国人もコンビニ払いや口座振替ができます。 ◆SIM VANGのプラン(月額・消費税別) データ容量 データ専用SIM 通話SIM 1GB 600円 1,480円 3GB 1,080円 2,180円 5GB 1,380円 2,620円 10GB 2,800円 4,180円 25GB 3,180円 4,980円 30GB 3,380円 5,180円 ※データ専用SIMにSMSをセット:月額150円※通話SIMでの通話は別途30秒につき20円※通話SIMかけ放題プランもあり(1回5分まで何度でも通話無料:月額680円、10分まで:月額850円、15分まで:月額1,150円) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] SIM VÀNGのHP(ベトナム語) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] KOKORO:携帯電話会社(SIM)の上手な選び方 まとめ それでは、日本の携帯電話料金と支払い方法についてまとめます。 大手キャリアは料金が高い。 格安SIMの多くはクレジットカード払いしかできない。 GTNモバイルやSIM VANGといった外国人をターゲットにした格安SIMなら外国人も口座振替やコンビニ払いがOK。 皆様の参考になれば幸いです。

-

物価上昇にどう対応? 節約生活のコツ

物価上昇にどう対応? 節約生活のコツ日本の賃金がさほど上昇しない中、電気・ガス料金や食品価格などの値上げが相次いでいます。日本で暮らすベトナム人の若者の多くはもともと節約生活をしています。物価上昇に対応して生活を維持していくにはどうしたらいいでしょうか? 生活費をさらに節約するためのヒントを紹介します。 光熱費や食品価格の値上げ 食品の値上げ カップ麺や冷凍食品といった加工食品や調味料などが急速に値上がりしています。食品価格の値上げは世界的な傾向です。 ・小麦粉、大豆、砂糖など原料価格の高騰(天候や社会情勢の影響) ・原油高による包装資材の価格上昇 ・原油高による物流コストの上昇 などが原因です。調査会社によると、日本の食品主要メーカー105 社も2022年に計6167 品について値上げをしたか値上げの計画があります。 電気・ガス代の値上げ 原油や液化天然ガス(LNG)などの価格が高騰しているため、大手電力10社のうち5社が6月の家庭向け電気料金を値上げします。 東京電力の場合、標準的な家庭の1カ月の電気代は6月から8565円になります。これは5月と比べて60円高く、1年前と比べると1652円も高いです。 大手ガスも4社が値上げします。東京ガスの標準的な家庭の6月のガス台は平均5808円(1年前と比べて1111円アップ)、大阪ガスは6360円になる見込みです。 賃金はそれほど上がらず 一方、賃金は大きくは上がらず、食品価格や光熱費が上がる中でどうやって生活を維持していけばよいでしょうか? だれもが抱える問題です。生活費をさらに節約するためのヒントを紹介します。 電気、水、ガスを節約 次のような方法で電気、ガス、水を節約できます。 【電気・ガス・水を節約する方法】 ① 一度にご飯を多めに炊き、1回分ずつに分けてラップに包み、冷凍保管する。 ② 健康に良く価格も安い食材を使う。 ③ 夏にエアコンの温度を下げすぎない。扇風機と併用。 ④ 公共施設を活用 ⑤ 油をふき取ってから皿を洗う。 ① ご飯をたくさん炊いて冷凍保存 ・ご飯を多めに炊く ・炊き上がったご飯を1回分ずつに分けてラップで包む ・冷凍保存 ・食べる分だけ電子レンジで加熱 炊飯の回数を減らすことで電気を節約できます。また、ご飯を冷蔵庫で保管するより、冷凍保管する方が水分を逃がさず、温めたときにおいしく食べられます。 ② 安くて栄養価の高い食材の例 切り干し大根(調理前) 切り干し大根(調理後) もやし炒め ③ エアコンの使い方 夏、エアコンの温度を下げすぎないようにしてください。また、扇風機と組み合わせることで、空調効果が向上します。 ④ 公共施設の活用 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] KOKORO|図書館の使い方 公共図書館やショッピングモールなど、公共スペースで時間を過ごすことも、電気代節約と気分転換になります。 ⑤ 油をぬぐってから皿を洗う 油で汚れた食器を洗うときに、そのまま洗わず、ぼろ布やキッチンペーパーなどで油をふきとってから洗います。すると、洗剤も水も節約できます。いらなくなった衣類を適当な大きさに切り分けると、ふきとり用の布に使えます。油を流す量が減るので、環境保護にもなります。 食品を安く買う 食品・食材を安く買うことと、安くたくさん買って上手に保管することで、食費を節約できます。 スーパーのセール販売 ・スーパーマーケットでは、閉店の2、3時間前から賞味期限の近い食品が値下げ販売(セール販売)されることがよくあります。 ※たくさん売れ残っている商品があれば、閉店の数時間前に20%引きぐらいからセール販売が始まり、閉店直前まで売れ残っている商品があれば、50%引きになることもあります。 ※「50%引き」は日本語では「半額」と表示されます。 ・土・日曜日などの開店直後に店に行くと、前日に売れ残った商品がセール価格で販売されていることもあります。 ・特定の商品が朝から大幅に値引きされて販売されることがあります。これを特売品と言います。 ※特売品の価格や販売日については、店のチラシに情報があります。チラシは店の壁にはられているか、店のHPに載っています。 安くたくさん買って、冷凍保存 野菜や肉を安く購入できるときは、たくさん買って、冷凍保存すると便利です。 ・緑の野菜はゆでて水をしぼり、切って少量ずつラップで包んで冷凍保存します。 ・冷凍用のジッパー袋を利用すると便利です。 ・調理してから保存するのも良い方法です。 ・エノキやシメジなどキノコ類は小さく分けて冷凍保存します(写真)。 ・シイタケはスライスしてから冷凍すると、調理しやすいです。 冷蔵庫は常に整とんしましょう スーパーにひんぱんに行くことは難しいので、どうしても一度に多くの食品を買ってしまいます。すると、冷蔵庫がいっぱいになり、庫内の食品を把握し切れなくなって、賞味期限切れの食品が続出してしまいがちです。 賞味期限きれの食品を出さないように、冷蔵庫も冷凍庫もすっきりと見やすく整理しましょう。 まとめ 食品や光熱費が高騰する中、どうやって生活を維持するかについて「生活の知恵」を紹介しました。 ・〈節電〉一度にご飯を多めに炊き、1回ずつ分に分けてラップに包み、冷凍保管する。 ・健康に良く安い食材を使う。 ・〈節電〉夏のエアコンの温度を下げすぎない。扇風機と併用。 ・〈節電〉空調の効いた公共施設を活用する。 ・〈節水〉油をぬぐってから皿を洗う。 ・スーパーマーケットのセール販売を活用する。 ・スーパーマーケットの特売品を買う。 ・安いときにたくさん買って冷凍保存する。 ・期限切れの食品を出さない。 このように、さまざまな工夫でさらに節約することができます。友人とも情報交換をして、あなたに合った節約生活の方法を見つけてください。

-

日本での暮らしの知恵

日本での暮らしの知恵<このページの内容> 1.どこで暮らすか 2.買い物のノウハウ 1.どこで暮らすか 都会暮らしか地方生活か どこで暮らすかによって利便性や生活コストが変わります。都会と地方都市とでは、それぞれによさがあります。両方に住んだ元留学生の先輩が都会暮らしと地方生活のそれぞれのメリット・デメリットについてブログで語っています。 徹底比較:都会暮らしと地方生活 データ分析:赤字が少ない地方はどこ? JASSOが調べた「留学生の支出」と編集部が最低賃金から推定した「アルバイト収入予想」を比べると、地域別の留学生の生活収支が分かります。その結果、赤字が一番多いのは関東、次いで東京で、一番少ないのは四国でした。 大都会では時給が高くアルバイト代もたくさんもらえますが、それ以上に支出が大きい、という傾向がデータで示されています。 支出の違いの大きな原因は住宅費と学費です。自分の留学目的を達成できるのであれば、特定の地域にこだわらず、経済性なども考慮して留学地域を検討してはいかがでしょうか。 ◆ Chi phí và thu nhập ước tính từ baito trong 1 tháng của du học sinh A.支出 B.アルバイト収入予想 差額 B-A 留学生の多い都道府県 最低賃金(平均) 北海道 130.000 94.710 -35.290 北海道 861 東北 126.000 89.833 -36.167 宮城、福島 817 関東 157.000 101.970 -55.030 埼玉、千葉 927 東京 163.000 111.430 -51.570 東京 1.013 中部 130.000 100.430 -29.570 愛知、静岡 913 近畿 143.000 104.023 -38.977 大阪、京都 946 中国 126.000 94.453 -31.547 広島、岡山 859 四国 117.000 89.210 -27.790 香川、愛媛 811 九州 129.000 90.787 -38.213 福岡、大分 825 ※各地の最低賃金(平均)=(留学生最多県の最低賃金×2+2番目に多い県の最低賃金)÷3 ※アルバイト収入予想=最低賃金(平均)×110時間 左:名古屋市; 右:福岡市 地方の方が楽に暮らせる傾向 留学生、技能実習生、エンジニアとも、大都市で働く方が給料は高いですが、生活費がそれを上回って高い場合が多いので、注意してください。 技能実習生の場合、大都市では寮費の額がポイントになります。送出機関によっては、生徒が実習先を自由に選べないケースがありますが、自分で選べる送出機関の方が良心的です。また、編集部が取材した留学生の中では、地方で学ぶ人の方が比較的楽に暮らし、その分、勉強に時間を回せるという傾向がありました。 先輩たち(留学生、技能実習生)の体験談で地方生活の具体的なイメージを描き、地域選びの参考にしてください。 ● 多彩な仲間づくりで留学が充実 (留学:日本語学校→長崎県立大学) ● まじめに勉強し安く留学(留学:日本語学校→岡山大学) ● 3年間でN1取得(あたたかい人たちに囲まれて技能実習) ● 仲間と楽しむいなか暮らし(三重県で技能実習) 2.買い物のノウハウ 食品の場合は、値段だけではなく安全性も考慮して選ぶことをお勧めします。一方、家電や日用雑貨などは、同じ地域でも店や買い方を選べば値段が大きく変わりますので、工夫して節約してください。 スーパー 若い在日ベトナム人たちの間で特に人気があるスーパーは全国展開している「業務スーパー」です。それ以外にも安いスーパーはたくさんあります。また、一度の買い物で複数のショッピングセンターやスーパーをはしごし、品物によって買う店を分けているベトナム人も多くいます。 100円ショップ ほとんどの日用雑貨は「100円ショップ」で買えます。 。「100均(ひゃっきん)」とも呼ばれます。その名の通り、ほとんどの商品が100円(税別)で販売されています。 ※100円=約22,300 ₫(2020年11月23日現在) 食器、台所用品、洗面用品、工具、文具、手芸用品、電気器具などあらゆる雑貨が100円ショップで手に入ります。多くの日本人も、引越をしたら、まず100円ショップに行きます。大手は「ダイソー」「セリア」「ワッツ(ミーツ、シルク含む)」「キャン★ドゥ」などです。 家電製品の買い方 家電量販店より比較サイト 街の電気店より家電量販店(Joshin、ヤマダ電機、ヨドバシカメラ、ビックカメラなど)が安く、家電量販店よりインターネットの価格比較サイト(価格.com など)の方が安い傾向があります。 多くの場合、家電量販店の店頭での「特価」より価格比較サイトでの「最安値」の方がさらに安いす。比較サイトは家電以外の商品やサービスもカバーしています。 通販サイト あらゆる商品がインターネット通信販売で購入できます。商品によっては、スーパーで買うより安い場合もあります。ショップごとに一定価格を超えると送料無料になる場合もあります。 楽天市場 Amazon 格安量販店 人気の格安量販店には「ドン・キホーテ」や「Costco」などがあります。電車で行ける場所にも店が多い「ドン・キホーテ」は外国人観光客にも大人気です。 ドン・キホーテ 携帯電話の通信・通話契約 日本で継続的に携帯電話を使うには、携帯電話キャリア(通信会社)と契約して月額料金を支払う必要があります。キャリアの大手3社はdocomo、au、SoftBankです。通話とデータ通信(インターネット接続)で毎月5,000円~8,000円かかるケースが多く、費用を抑えた格安SIMを使う人も増えています。格安SIMについては、下記リンク先に詳しい記事があります。 携帯電話会社(SIM)の上手な選び方 1. 通信・通話契約の必要性 2. 大手キャリアは高品質・高料金 3. 格安スマホ・SIM 4. 格安SIMのプラン例 5. 格安SIMのデメリットと対処方法 衣類・靴 衣料については、安い店がたくさんあります。UNIQLOは日本では各地にあり、ZARAやH&Mの店も増えています。また、「しまむら」も安さに定評があります。靴については、ABCマート、靴流通センター、靴のチヨダなど、安さを売りにしているチェーン店があります。

-

★基本情報=技能実習のトラブル解決

★基本情報=技能実習のトラブル解決残業代を払ってもらえない▽有給休暇をもらえない▽失踪して別の仕事をしたい▽解雇されそうだ▽どうしても転職したい▽妊娠した――そのような技能実習のトラブルの解決に必要な知識と相談先を紹介します。 主なトラブルと相談先 技能実習で夢をかなえた先輩もたくさんいますが、技能実習をめぐるさまざまなトラブルも報告されています。多いのは残業代や職場での暴力・暴言、有給休暇、解雇などに関するトラブルです。妊娠に関する悩みも増えています。 行政の相談窓口 残業代を払ってもらえない、暴力や暴言を受ける、などのトラブルがあれば、まずは監理団体(組合)に相談してください。それでも解決しない場合は、外国人技能実習機構(OTIT)にメッセージを送りましょう。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] OTITの母国語相談サイト 万一、通報によって会社や組合から不利益を受けた場合は、もう一度OTITに通報するか民間の支援団体(下記)に相談してください。また、労働基準監督署(労基署)やFRESCといった行政機関にも相談できます。各地に国際交流センターなどが設けている外国人相談窓口もあります。 一度の相談で解決しなくても、あきらめたり失踪したりせず、いくつかの機関や団体に相談してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 全国の労基署 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] FRESC 民間の支援機関 民間の支援団体もあります。団体によって対応範囲は異なりますが、労働、雇用、生活、在留資格(ビザ)、再就職、妊娠などさまざまな相談に無料で応じてくれます。 〈支援団体の例〉 外国人実習生SNS相談室 日越ともいき支援会 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 在日ベトナム人協会(VAIJ) 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 これらの団体の相談窓口へは下記リンク先からアクセスできます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 総まとめ・ベトナム人向け相談窓口 さまざまなトラブルと解決方法 トラブル解決に必要な知識や解決事例を知っておき、被害を防ぎましょう。 失踪して別の仕事をしたい 「受け入れ先の会社に不満(残業代や暴力・暴言など)があるので、失踪して別の仕事をしたい」というケースがよくあります。実習先の会社から無断で逃げ出すことを「失踪」といいます。また、Facebookなどで高賃金の仕事を紹介する投稿があり、失踪を加速させています。 しかし、技能実習生が失踪して別の仕事に就いても、高収入が安定的に続くことはありません。そして、下記のようなたくさんのリスクや不利益があります。 〈失踪による不利益〉 他の仕事をすると不法滞在・不法就労になる。 雇用が不安定で、長期的な収入は元の会社より低くなる。 病気や大けがのときに医療保険が適用されない。 仕事で大けがをしても補償がないことが多い。 不法滞在(犯罪)なので、外を自由に歩けない。 紹介料をだまし取る詐欺も横行している。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 失踪中の不法就労の様子(体験談) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 失踪、不法就労、そして失職(体験談) 失踪して得なことはありません。失踪する前にOTITや支援団体に相談しましょう。 どうしても転職したい 受け入れ先の会社が残業代を払わない、暴力を振るうなどの法律違反をしている場合は、OTITの支援を受けて会社を変えることができます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 支援団体とOTITの支援で転職した事例(体験談) 解雇(強制帰国)されそうだ 受け入れ先の会社や組合が気に入らない技能実習生を途中でやめさせ、帰国させようとすることがあります。ひどい場合は、空港まで連れて行かれることもあります。多くの場合、自主的にやめるという趣旨の文章を書かされ、署名を強要されます。 しかし、日本の法律では「やむを得ない事由」がなければ、契約期間の途中で解雇することはできません。支援団体の助けで強制帰国を免れたり転職したりしたケースがいくつもありますので、知っておいてください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 強制帰国を通告されたケース_01 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 強制帰国を通告されたケース_02 有給休暇をもらえない 自分で交渉して1週間の有給休暇を取得した先輩 技能実習生には有給休暇を取得する権利があります。自分で交渉するか、OTITや支援団体などに相談してください。 パスポートや在留カードを預かる 実習先の会社や組合がパスポートや在留カードなどを預かることがあります。これは法律で禁止されていますので、OTITに連絡してください。対処してくれます。 難民認定申請をすると日本で働ける? 悪質なブローカーが「難民認定申請をして6カ月すると日本で自由に働けるようになる」と持ちかける場合があります。しかし、今では、本当の難民ではない人が難民認定を申請しても許可されず、ベトナムに強制送還されるリスクもあります。技能実習生が日本で難民として認められたケースはありません。 妊娠した 技能実習生が妊娠するケースが増えています。多くの場合、実習を途中で終えて帰国するように言われますが、法律では妊娠を理由に技能実習生を解雇することはできません。生まれた子どもの育児をだれかに手伝ってもらう必要がありますが、しばらく休業してから実習に戻ることも可能です。 支援団体の「NPO法人日越ともいき支援会」は妊婦の支援実績も豊富です。

人気記事ランキング

-

田んぼのタニシは食べてはいけません 31562 views

田んぼのタニシは食べてはいけません 31562 views -

オンライン無料日本語教室 24873 views

オンライン無料日本語教室 24873 views -

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19712 views

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19712 views -

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16721 views

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16721 views -

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13837 views

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13837 views

Bronze Sponsors

- 弁護士法人Global HR Strategy

- エール学園

後援

- 在ベトナム日本国大使館

- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター

- JNTOハノイ事務所

- 関西経済連合会

- 一般社団法人 国際人流振興協会

- 公益社団法人 ベトナム協会

- NPO法人 日越ともいき支援会