生活・ビザ

★基本情報=出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)

日本滞在中に妊娠・出産するベトナム人も増えています。日本には、出産・育児に対するさまざまなサポート制度があります。この記事では、妊娠・出産への医療費助成、出産や育児に対するさまざまな手当、専門家による相談サービス、地域のボランティアが育児を手伝ってくれるサービス、赤ちゃんと保護者のための交流支援制度などについて紹介します。日本で子どもを産み育てる方々は出産・育児のサポート制度を大いに活用してください。

1. 妊婦へのサポート

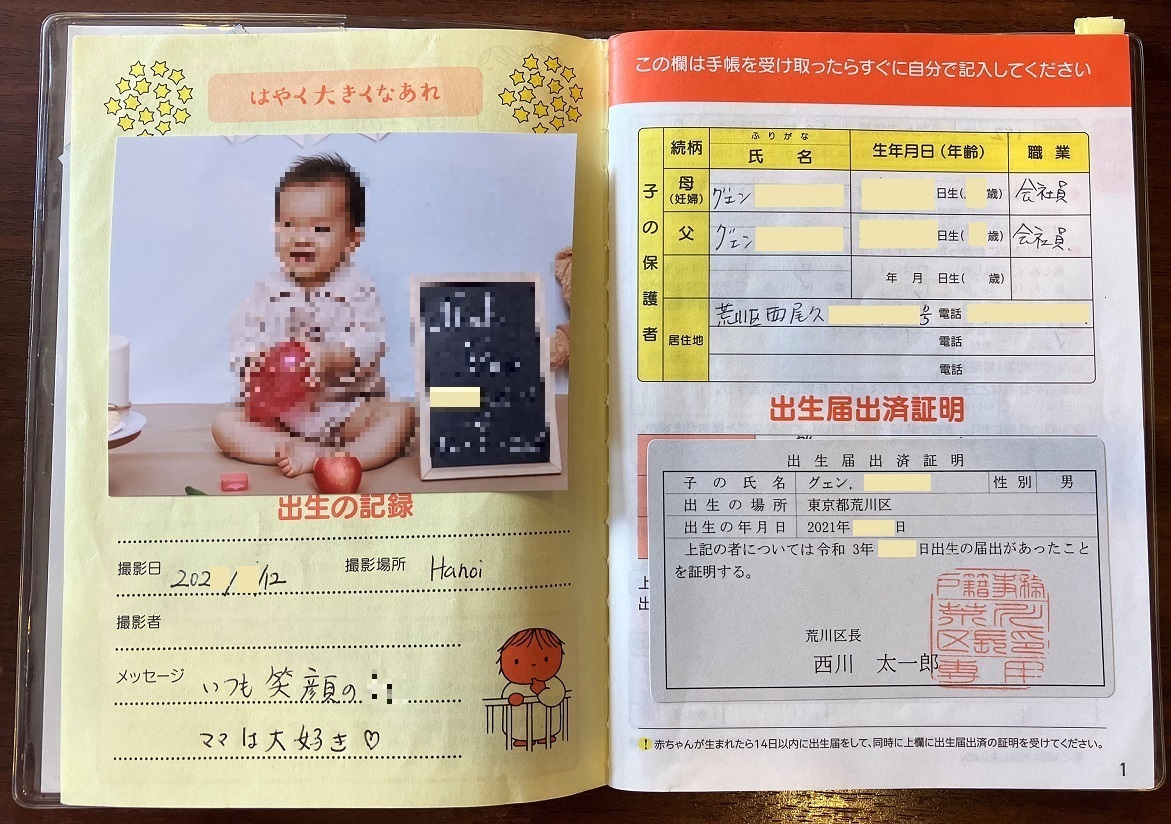

母子手帳

母子手帳(母子健康手帳)

・妊娠が分かったら、住んでいる地域の市区町村の役所や保健センターに行って母子手帳(ぼし・てちょう)を受け取ります。正式には「母子健康手帳」といいます。

※役所の総合受付で「母子手帳をもらいたい」と言えば、行き先を案内してもらえます。

・母子手帳を受け取ると、お母さんや赤ちゃんに対するさまざまなサポートについて説明や連絡を受けることができます。例えば、「妊婦健康診査の受診票」をもらったり、出産・育児に関する専門家の指導を受けたりすることができます。

妊婦健康診査

妊娠したら、赤ちゃんとお母さんの健康のために、医療機関で定期的に「妊婦健康診査(妊婦健診)」を受けましょう。

妊婦健康診査の内容(例)

- 血圧・体重測定

- 尿検査(尿たんぱく・尿糖など)

- 腹囲・子宮底長の計測

- 貧血などの血液検査

- 胎児の心拍数の確認や超音波検査

妊婦健康診査の助成(受診票)

妊婦健診の受診票

妊娠は病気ではないので、妊婦健康診査には医療保険を使えません。しかし、母子健康手帳と同時にもらえる「受診票」を使うと、妊婦健康診査(14回)の費用の一部を公費で負担(助成)してもらえます。

・「受診票」の正式名は「妊婦健康診査受診票」

・受診票は14枚もらえ、14回の健康診査に使えます。双子(ふたご)などの場合は、追加で数枚もらえます。

・公費負担(助成)の額は自治体によって異なります。例えば、2023年度の東京都内の市や区の場合、14回分で合計85,750円まで、大阪市では14回分で合計120,810円まで助成してもらえます。

2. 出産に関する手当・助成

出生届

日本で子どもが生まれたら、生まれた日から14日以内に父または母が市区町村の役所に出生の届け出をしなければなりません。

※父も母も外国籍の場合は、その子どもが日本で生まれても日本国籍を取得できません。子どもが生まれたことを日本のベトナム大使館か総領事館に届け、子どものパスポートも発給してもらってください。また、入管に届けて、子どもの在留資格も取得してください。

出産育児一時金

出産したら、健康保険や国民健康保険から「出産育児一時金」をもらえます。これは出産費用を補助するのが目的です。

出産育児一時金の支給額

新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)。双子などの場合は人数分。

受給方法①

医療機関と健康保険組合などとの間で一時金の受け渡しが行われ、お母さんは出産費用と出産育児一時金の差額だけを医療機関に支払います。

受給方法②

医療機関に出産費用を全額支払った後、健康保険組合に申請して一時金を直接受け取ります。国民健康保険の場合は、市区町村の役所に申請します。

流産や死産の場合

妊娠12週(85日)以上の場合は、死産や流産の場合でも出産育児一時金を受け取れます。

出産手当金

妊娠・出産で働けなくなり、収入が減ることへの支援措置として、健康保険組合から「出産手当金」が支給されます。勤務先に申請します。

支給対象

健康保険の加入者(被保険者)本人で、出産のために仕事を休む場合

支給額

12カ月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3 × 休んだ日数

支給期間

「出産の42日前(双子などの場合は98日前)」から「出産翌日から56日目」までの間で欠勤した期間

育児休業給付金

1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得する場合、国から「育児休業給付金」が支給されます。勤務先の会社などがハローワークに申請します。

育児休業について

お母さんの産休(産前産後休業)は産前6週間・産後8週間以内です。法律によって、産後6週間は、働きたくても働けません。一方、「育児休業(育休)」は子どもの1歳の誕生日の前日まで取れます。

※保育所に入所できないなどの場合は、最長で2歳の誕生日の前日まで休めます。

※育児休業は父親も取得できます。

育児休業給付金の支給対象

雇用保険の加入者で育児休業をしている人(通常、会社などが従業員を雇用保険に加入させています)。

支給額

育児休業開始から180日目までは月給の67%、181日目以降は50%

支給期間(母親)

産休の終了翌日から子どもの1歳の誕生日の前日までの育児休業期間中

支給期間(父親)

子どもの生まれた日から1歳の誕生日の前日までの育児休業期間中

パパ・ママ育休プラス制度

父親も母親も育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2カ月になるまで育児休業期間を延長できます。この制度を「パパ・ママ育休プラス」と言います。

出生時育児休業給付金

子どもが生まれてから8週間以内に合計4週間以内の休業(産後パパ育休)を取得する人は、ハローワークに申請すると、出生時育児休業給付金を受け取れる場合があります。雇用保険の加入者が対象です。支給額についてはハローワークなどに聞いてください。

※産後パパ育休は2回に分けて取ることもできます。

国民年金保険の保険料免除

出産前後の4カ月間(双子以上の場合は6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。市区町村の役所の国民年金担当窓口などに問い合わせてください。

3.産前・産後のサポート

産前・産後サポート事業

各市区町村がさまざまな「産前・産後サポート事業」を行っています。内容は次の2本柱です。

・相談事業:研修を受けた子育て経験者やシニア世代の人、保健師、助産師、保育士などが妊娠・出産・子育てに関する悩みの相談に乗ります。

・交流支援:子育て中の親同士の仲間づくりを推進します。地域の交流支援事業を通じて「ママ友」「パパ友」を作る人もいます。

地域の施設(保健センターなど)に事業拠点が設けられている場合があります。市区町村に妊娠を届け出て母子健康手帳をもらうと、こうしたサービスについて具体的に説明を受けたり、案内を送ってもらったりすることができます。

〈各市の事業の具体例〉

・母子手帳を交付する際に妊婦と面談し、妊娠・出産・子育てに関する助言を行い、妊産婦が利用できる公共サービスを紹介。

・妊娠・出産・子育てに関する相談(電話・来所・家庭訪問・メールなど)

・必要に応じて医療機関や子育て関係機関と連携

・産後、保健師や助産師がお母さんと赤ちゃんをケアしたり、育児の相談・指導を行ったりする。

・保護者同士が交流できる「交流サロン」の運営

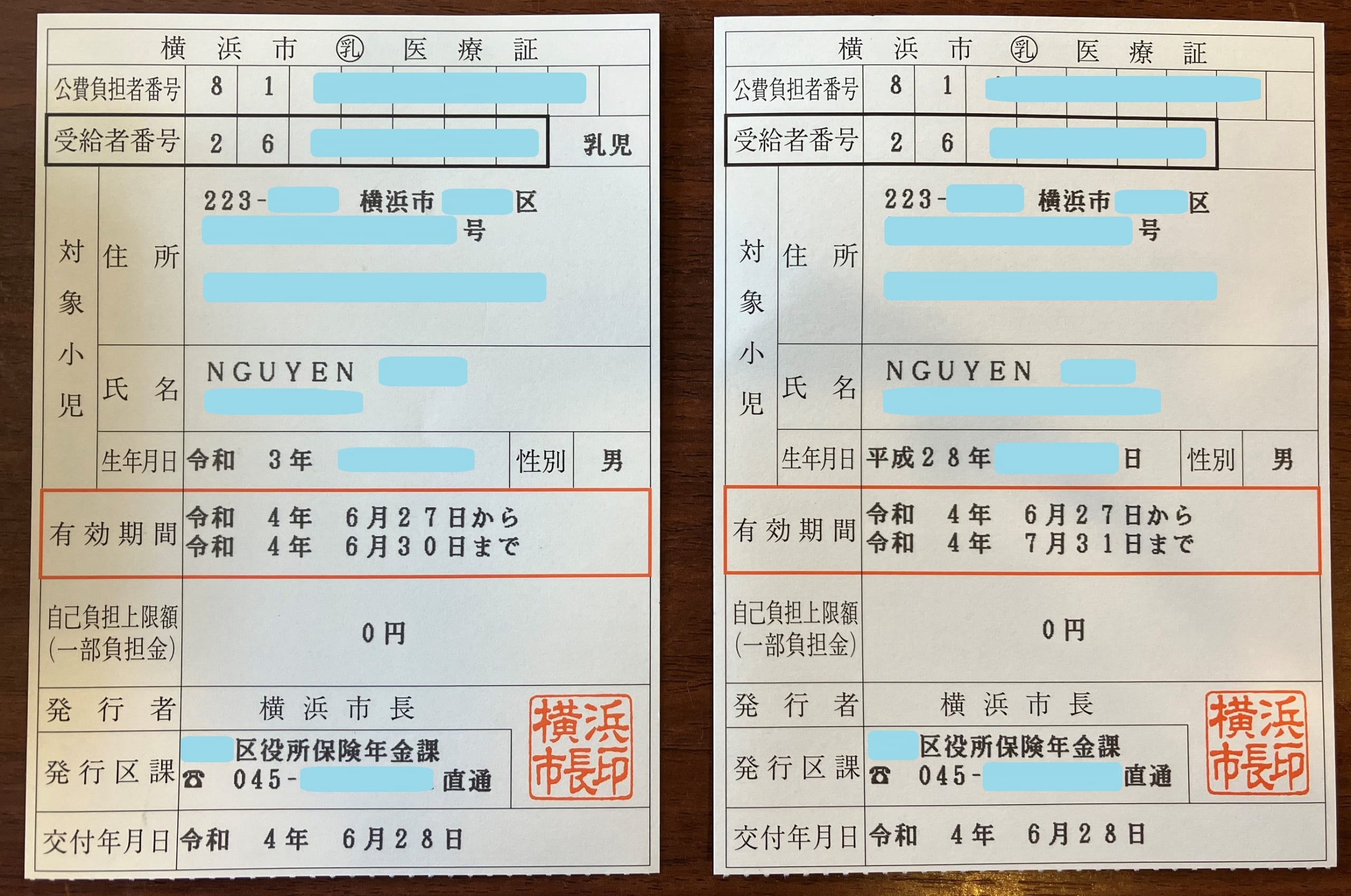

4. 乳幼児医療費助成制度

乳幼児の医療証

小学校に入るまでの乳幼児が医療機関で受診した場合、医療費の一部が助成されます。

助成額

医療機関で「乳幼児医療受給者証」と「健康保険証」を提出すると、医療保険の負担額と行政の助成額を差し引いた自己負担分だけが請求されます。

対象外

予防接種や健康診断などには助成が適用されません。健康保険が適用できない医療の費用に対しては助成がありません。ただし、健康保険などを使わなくても無料で受けられる予防接種がたくさんあります。

受給者証の交付

市区町村の役所の担当窓口で申請してください。

5. 育児に関する手当

児童手当

国の子育て支援施策として、0歳から中学校卒業までの子どもを育てている人に「児童手当」が毎月、支給されます。

支給額

・3歳未満:月15,000円

・3歳~小学6年生:月10,000円(第3子以降:月15,000円)

・中学生:月10,000円

※4カ月分ずつ年に3回支給されます。

申請方法

市区町村の役所に子どもの出生届を出す際に、児童手当の請求書も提出します。役所の窓口で「児童手当の申請をしたい」と告げてください。

所得制限

保護者の所得が一定額を超える場合は、児童手当を受給できません。

児童扶養手当

ひとり親家庭の父または母などに国から「児童扶養手当」が支給されます。ただし、所得が一定額を超える場合は、児童扶養手当を受給できません。

6.予期せぬ妊娠で困ったら

技能実習生や留学生などが予定していない妊娠に直面したり、父親の協力が得られなかったりして、仕事や留学、日本滞在を続けられるかどうか悩むケースが増えています。

そのようなときは1人で悩まず、外国人向け相談窓口や支援団体に相談してサポートを受けてください。

妊娠して出産や育児、在留資格のことで困った留学生や技能実習生が支援団体などのサポートを受けたケースを下記に紹介しましたので、参考にしてください。また、どのようなところに相談に行けばよいかについてまとめた記事も紹介します。

〈事例〉出産した留学生と子どもの在留資格取得や生活を支援団体がサポート|KOKORO

外国人が妊娠しても退職・帰国する必要はありません!|KOKORO

全国のベトナム人の相談機関「日越ともいき支援会」|KOKORO

7.まとめ

日本で妊娠・出産・育児をするベトナム人の皆さんが出産・育児に関する公的なサポートをきちんと受けられるように、さまざまな助成・手当・支援制度について紹介しました。

・妊婦へのサポート:母子手帳、妊婦健康診査への助成

・出産に関する手当・助成:出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金など

・産前・産後のサポート:相談事業、交流支援

・乳幼児医療費助成制度

・育児に関する手当:児童手当、児童扶養手当

こうした内容のほか、困ったときの相談窓口や解決事例についても紹介しました。元気な赤ちゃんを産んで安心して育てられるように、この記事の情報を役立ててください。

人気記事ランキング

-

田んぼのタニシは食べてはいけません 31544 views

田んぼのタニシは食べてはいけません 31544 views -

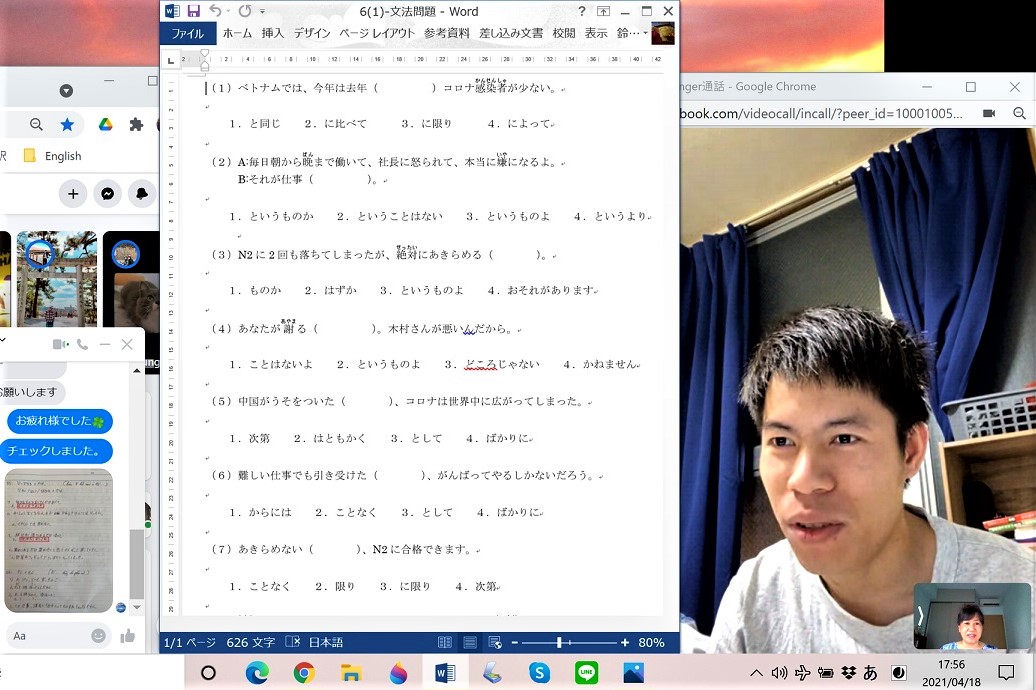

オンライン無料日本語教室 24869 views

オンライン無料日本語教室 24869 views -

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19706 views

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19706 views -

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16717 views

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16717 views -

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Bronze Sponsors

- 弁護士法人Global HR Strategy

- エール学園

後援

- 在ベトナム日本国大使館

- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター

- JNTOハノイ事務所

- 関西経済連合会

- 一般社団法人 国際人流振興協会

- 公益社団法人 ベトナム協会

- NPO法人 日越ともいき支援会

協力

関連記事

-

体験談:出産・育児のサポート制度を活用!

体験談:出産・育児のサポート制度を活用!私は留学後にメーカーに就職し、日本に13年間住んでいます。その間に結婚して2児を出産し、現在は1人が幼稚園(年長)、1人が1歳です。私はベトナムから母に来てもらうこともできず、日本の公的なサポート制度を利用しながら夫婦で子育てに取り組んできました。私が日本で子育てをして一番驚いたのは、出産・育児への公的サポートの充実ぶりです。妊娠・出産への助成や手当、乳幼児医療費への助成、保育士による相談サービス、子育て交流サロンなど、私がお世話になってきたさまざまな助成やサービスを、経験を交えてお伝えします。(2022年に最初の執筆。その後、制度に関する情報を更新。) 〈このページの内容〉 1.妊娠したら役所へ行こう! 2.出産・育児に関する助成・手当 3.赤ちゃんの保険証と医療証 4.乳房ケアの割引利用 5.子育て交流サロンや公民館 6.リサイクルや寄付サイトの活用 7.まとめ 1.妊娠したら役所へ行こう! 妊娠したら、役所で母子手帳をもらいましょう 私は会社勤めで、最初の出産で産休(産前産後休業)に入れたのは出産予定日のわずか1カ月前でした。妊娠36週目になって飛行機に乗るのもリスクが大きいと思い、帰国せずに日本で生むことにしました。日本で産むとは予想していませんでしたが、日本が大好きなので、きっと楽しい出産・育児ができるだろうと前向きに考えました。 母子手帳と受診票をもらおう! 妊娠が確定した時点で、私はまず区役所に行って母子手帳と受診票をもらいました。当時、私は東京都に住んでいたので区役所でしたが、区のない都市では市町村の役所になります。また、各地の保健センターでも大丈夫です。 母子手帳 ・正式名は「母子健康手帳」 ・妊娠・出産の状況や乳幼児の健康状態などを記録するノート ・親子の関係を証明する書類の一つにもなります。 受診票 ・正式名は「妊婦健康診査受診票」 ・妊婦健康診査には医療保険を使えません。しかし、母子健康手帳と同時に交付される受診票を使うと、妊婦健康診査(14回)の費用の一部が公費で支払われます。 受診票は、出産するまでの妊婦健診(妊婦健康診査)のときに毎回使う割引券のようなものです。地域によって助成額が違いますが、私の場合、通常は1回20,000~30,000円かかる医療費が自己負担5,000~8,000円ですみました。私は妊婦健診を10回以上受けたので、受診票のお陰で自己負担額が大きく減りました。 区役所の保育士さん 日本の行政は「産前・産後サポート事業」として相談事業や交流支援を行っています。私は区役所で母子手帳をもらってから、区役所からさまざまなサポート施策の説明や連絡をもらえるようになりました。その中でも、私が特に活用したのは保育士さんによる相談サポートでした。 ベトナムから自分の両親に来日してもらって子育てを長期間サポートしてもらえるなら話は別ですが、私の場合は、親が来日できない状況だったため、ほとんど夫婦のみで育児をしてきました。 そこで、区役所で母子手帳をもらったときに保育士による相談サポートにも登録し、ひんぱんに利用してきました。利用の流れは次の通りです。 ・区役所に電話→地域の担当保育士を紹介される。 ・保育士さんに電話して自分の状況を説明し、面談予約。 ・保育士さんが自宅に来て、相談・助言。利用できる公的サービスについても教えてくれる。 1人目のときは相談開始が遅かったため、産後のサービス活用プランを十分に立てられませんでしたが、2人目のときは早い段階から相談し、産後にどのサービスをいつからいつまで受けたらよいか、一緒に計画を立ててもらいました。 また、産後も、赤ちゃんの成長段階に応じて的確なアドバイスをしていただき、安心して子育てができました。 2.出産・育児に関する助成・手当 出産費用をカバーする「出産育児一時金」 いよいよ赤ちゃんが生まれる時期を迎えました。私の場合は自然分娩で、入院を含めて約60万円かかりました。平均的な額ですが、全額自己負担となるとかなり大きいので、会社に確認して「出産育児一時金」という制度を知りました。 産後すぐに職場の健康保険組合に申請書類を提出し、42万円を支給してもらいました。一時金は病院に支払われたので、私は病院に約60万円との差額の約18万円だけを支払いました。(そのときの支給額は42万円でしたが、2023年4月から50万円に増額されました) 出産手当金と育児休業給付金 会社の指示で出産育児一時金と同時に「出産手当金」も申請しました。これは「産休」の間に減った給料を補てんする意味合いで、健康保険から支払われます。 また、産休(産後8週間まで)を終えた後は「育児休業」を取れますが、その間の給料の補てんとして雇用保険から「育児休業給付金」が支払われます。支給額は、育児休業の最初の180日間は給料の67%、その後は50%です。私は現在2人目の子どもの育児休業中なので、この給付金がわが家の家計の大きな助けになっています。 児童手当 中学卒業までの子どもを育てている家庭がもらえる「児童手当」という国の手当もあります。3歳未満は月15,000円、その後は原則10,000円で、母子手帳や通帳、印鑑などを用意すれば市役所などで申請できます。 また、勤務先によっては、「子育て手当」を支給している場合もあります。 3.赤ちゃんの保険証と医療証 乳幼児医療受給者証 赤ちゃんが生まれたら、保険証と医療証をすぐに申請しましょう!赤ちゃんの医療費をサポートしてもらえます。 ・健康保険証:職場の健康保険組合に申請。国民健康保険の場合は市役所などに申請。 ・医療証:正式名は「乳幼児医療受給者証」。市役所などに申請。 赤ちゃんが生まれたら、家庭は赤ちゃん中心で大忙し。朝から晩まで赤ちゃんの寝る、食べるだけで私の一日が終わります。私は特に次男のときに心に余裕がなく、ある失敗をしてしまいました。次男の「保険証」と「医療証」の申請をうっかり忘れていたのです。 ご存知の通り、保険証と医療症がなければ、医療費は全額自己負担。その状況で、次男が生後4週間のとき、長男の風邪(かぜ)をもらい、夜中に高熱を出してしまいました。急いで車で病院に行き、救急外来で診てもらいましたが、RSウイルスの検査もしたので、その日の医療費は約3万円。その後3回も計約4万円かかり、想定外の出費となりました。 その後、次男の健康保険証や医療証を発行してもらってから健康保険組合や区役所に請求し、医療費の大半を払い戻してもらいましたが、手続きに大変な手間がかかりました。 ※出産・育児に関する公的サポート全般について、くわしくはこの記事を参照してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ★基本情報=出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO 4.乳房ケアの割引利用 私が以前住んでいた東京都荒川区では、産後のママの健康や赤ちゃんのケア、授乳やもく浴の指導を受けられるなど、産後の育児サポートが充実していました。 そのなかで私が一番活用したのは乳房ケアの割引券です。出産前に区役所の保健師さんから教えてもらいました。母乳で赤ちゃんを育てる多くのお母さんが経験する乳腺炎の痛み。私は産後3カ月ごろから授乳の度に激痛でつらくなり、助産師さんから乳房のマッサージを受けました。1回5,000円ですが、区役所からもらった割引券で自己負担1,000円ですみました。 私はこのサービスを4回利用しましたが、助産師さんが自宅に来てくれるので通院や診察待ちの時間もなく、マッサージ中に授乳方法の指導も受けられ、子育ての悩みも聞いてもらえました。 5.子育て交流サロンや公民館 荒川区の子育て交流サロンで遊ぶ長男 育児支援ボランティア 荒川区では、赤ちゃんやお年寄りがいる家庭を支援するボランティア活動があります。 ・家事代行の「にこにこサポート」:1時間750円 ・赤ちゃんの世話をしてくれる「35(産後)サポネット」:1回500円 私がよく利用したのはこの二つで、区役所の保育士さんから紹介してもらいました。 子育て交流サロンや公民館 荒川区のふれあい館(公民館)で遊ぶ息子たち 子どもが生後3カ月ぐらいから、地域の「子育て交流サロン」や公民館もよく利用しました。これらの施設にはおもちゃがたくさんあり、好きなときに遊びに行けます。 こうした施設では、子どもを短時間あずかってもらうこともできますし、親子で参加できるイベントも開催されます。私と赤ちゃんの定番のお出かけスポットになり、他の母子とも交流できて、ママ友づくりの機会にもなりました。 6.リサイクルや寄付サイトの活用 無料でもらったおもちゃ(左)とジモティーで1000円で買った抱っこひも 育児の備品にもお金がかかります。私は長男が赤ちゃんのときには、何でも新品を購入しましたが、今思えばかなり無駄遣いをしたなと思います。次男のときには考え直し、中古品の利用を徹底しました。その一例を紹介します。 新生児が短期的に使う物 ・バウンサーや歩行器、新生児のおもちゃ ・NPO法人が運営する地域の「子育て交流サロン」でレンタル 常時使う物 ・抱っこひもやベビーカー、ベビーベッドなど ・不要品売買サイト「ジモティー」を利用→1、2万円する抱っこひもが中古で1,000円 ・抱っこひもは、子育て交流サロンでも中古で数百円で販売していることも 赤ちゃんのおもちゃ ・公民館主催のリサイクルイベントで無料でゲット ・子どもが成長してそのおもちゃが要らなくなったら、リサイクルイベントに寄付 これら以外に、全国のベトナム人が参加するFacebookグループ “CHO TẶNG ĐỒ Ở NHẬT” も活用しています。このグループでは売買禁止で、無料譲渡が原則です。送料だけで中古品をゲットできます! [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] CHO TẶNG ĐỒ Ở NHẬT 7.まとめ 私はせっかく日本での出産・育児を選んだので、日本のサポート制度をくわしく知り、自分の育児スタイルに合うものを利用したいと考えました。 そのプロセスで、区役所の保育士さんや職員さんのアドバイスにどれだけ助けられたかしれません。区役所の職員さんにも親切な方が多く、不安や悩みを気軽に相談することができます。私は電話だけではなく、区役所に行って担当者と直接会うこともあります。直接会うことで最新の資料をもらえたりプラスアルファの情報を教えてもらえたりする場合もあります。 この記事では、母子手帳や受診票、「出産育児一時金」「育児休業給付金」「児童手当」などの各種助成・手当、乳幼児医療費、「子育て交流サロン」など交流施設などについて、私の体験を交えて紹介しました。 皆さんもサポート制度を利用し、ぜひ自分の生活環境やスタイルに合う子育てをしてください。皆さんが笑顔で子育てに取り組めるよう、心から応援します。 リポーター グェン・トゥイ・ニュン 1986年生まれ、ハノイ市出身。2004~09年:ハノイ国家大学東洋学部(途中1年間、東京大学に交換留学)。2009~11年:文科省奨学金で立教大学観光学部。2011年:日本の産業機械メーカーに就職。2012結婚、2016年長男出産、2021年次男出産。共働きで育児に取り組む。

-

Vol. 45 エンジニアとして日本で転職重ねる

Vol. 45 エンジニアとして日本で転職重ねる今回の先輩 ルオン・スィ・タンさん 2008年タンプー高校 卒業〈ハティン県〉 2008年ハノイ工科大学入学 2013年ハノイ工科大学卒業 2013年Y-Tec Vietnam入社〈ベトナム、日本〉 2016年Recruit R&D Staffing入社〈群馬県〉 2017年AZA engineering入社〈神奈川県〉 2020年NPテック入社〈大阪〉 2017年日本語能力試験N2合格 〈1990年生まれ、ハティン省出身〉 Luongsytan90@gmail.com 日系企業の長期研修で初めて訪日後、再就職の面接は日本語で受け、その後4年以上日本に住み続けているタンさん。日本語初心者の妻を日本に呼び寄せ、最初は苦労したが、親切な日本人や無料日本語教室のベトナム人仲間に支えられた。エンジニア、タンさんの体験談を紹介する。 〈このページの内容〉 • いとこの活躍で日本に関心 • 日系企業の研修で初訪日 • 事業縮小で大量退職 • 転職、結婚、3回目の訪日 • 日本で転職2回 • 日本語学習の手法 • 夫婦で日本社会に助けられ • 日本での仲間づくり • 日本のここが好き • 日本での暮らし いとこの活躍で日本に関心 Y-Tec Vietnamの仲間たち〈東京で2014年1月〉 私は2020年5月から、9歳年上のいとこが経営する大阪の金属加工会社で働いています。いとこは2007年にエンジニアとして訪日し、私は彼の活躍について叔父から聞かされていました。そこで、自分も日本で働いてみたいと思い、大学卒業後の2013年、日本での長期研修があるハイフォンの日系企業に入りました。 当時、外国で成功するベトナム人が増え始めており、大学の先生も私の訪日に賛成してくれました。私は人材会社の紹介で自動車部品メーカー、Y-Tec Vietnamに入りました。ただ、日本語の準備は、大学卒業前に日本語教室に3カ月間通っただけでした。 日系企業の研修で初訪日 ベトナム人の同僚と京都旅行〈2014年5月〉 入社して5カ月後の2013年12月、私は親会社で研修するために初めて日本に行きました。Y-Tec Vietnamは新会社で、ベトナム人18人(エンジニア13人、通訳3人、総務・経理2人)と日本人3人でのスタートでした。このうちベトナム人16人が将来の業務に備えて日本で10カ月間、研修を受けたのです。 住居は埼玉県内の会社施設でした。16人は仲がよく、いつも一緒に行動しました。当時は日本のベトナム人は少なく、身近な仲間が頼りでした。休日にはみんなで観光にも出かけました。 ベトナム人の同僚とテト祝い〈2014年2月〉 富士山〈2014年8月〉 事業縮小で大量退職 日本人社員に連れられてベトナム人の同僚と地域の祭りに参加。居心地のよい会社でした。〈埼玉県で2014年7月〉 研修は充実していましたが、施設は都会から遠く、生活は退屈でした。そんな私たちを気遣って会社が毎月、私たちをバスで日帰り旅行に連れて行ってくれました。日本人社員もみな親切で、とてもいい会社でした。 研修から帰国後、私はハイフォンで10カ月間働き、2015年7月にまた日本に行きました。日本人エンジニアをサポートしながら技術を習得する目的でした。このときは、ベトナム人エンジニア4人と通訳1人だけで、6カ月間の滞在でした。しかし、この滞在中にY-Tec Vietnamの事業縮小が決まり、当時多数いたエンジニアの大半が解雇されました。私も2015年末の帰国後に退社し、同社勤務は2年半で終わりました。 転職、結婚、3回目の訪日 結婚〈ハティン省で2016年3月〉 Y-Tec Vietnamを退職後は、退職仲間で情報交換をしながら新しい仕事を探しました。私は2016年3月、「リクルートR&Dスタッフィング」への就職が決まりました。面接(日本語)はハノイで受けましたが、勤務地は日本です。再就職が決まった直後に高校の同級生だった妻と結婚し、4月に日本に赴任しました。このときから現在までずっと日本に住むことになります。赴任して4カ月後に妻も日本に呼び寄せました。 再就職して日本に赴任直後、大学の同級生と大阪旅行〈2016年5月〉 訪日後、研修を経て自動車部品メーカーで働くことになりました。就労形態は派遣でした。勤務地は群馬県の工場で、私の仕事は外装部品の設計でした。ただ、発注元の車のリコールが影響して途中から受注が激減し、残業も減りました。このことや、派遣ではなく1カ所で長く働きたいという希望もあり、1年半でまた転職しました。 日本で転職2回 今の職場で家族交流会〈大阪で2020年8月〉 派遣会社を退職後、Indeed(日本語)というサイトで見つけた仕事に応募し、2017年10月から「AZAエンジニアリング」で働き始めました。神奈川県の機械設計会社で、約30人の従業員の中で外国人は私だけでした。先輩も同僚も親切で、いい会社でしたが、2020年にいとこが大阪に会社を設立することになり、エンジニアが必要なので同社を手伝うことになりました。同社ではベトナム人が5人、日本人が2人います。 私の家計簿(1カ月の平均) ※現在の家計簿※100円=22,128ドン(2020年10月27日現在) 収入(合計240,000円) 手取り給料 140,000円 ※税金、社会保険、寮費を差引後 ※寮は2階建て。4DK。 妻のパート 100,000円 ※工場で製品検査業務 支出(合計135,000円) 家賃 42,000円 水道・光熱費 13,000円 食費 50,000円 公立幼稚園 10,000円 雑費 20,000円 ※ガソリン・高速道路など 差額・貯金(合計105,000円) 差額 105,000円 ※大半を実家に送金。妹の大学の学費や生活費を支援。自分たちの貯金はあまりない。 日本語学習の手法 日本で長く暮らすには日本語習得が必須です。私の日本語学習の要点をお伝えします。 【学習機会】 ・会社でベトナム人通訳が教える日本語教室(最初の3カ月間のみ) ・仕事で日本語使用 ・地域のボランティア日本語教室(週1~3回) ・家で毎晩、勉強 【主な教材】 ・みんなの日本語▽「日本語総まとめ」シリーズ▽「耳から覚える日本語能力試験」シリーズ▽NIHONGONOMORI(YouTube) Link:【特集】N1・N2合格者たちの勉強法(ツール編) 夫婦で日本社会に助けられ 左:日本語教室の先生が持ってきてくれた着物〈群馬県の自宅で2016年〉右:転居先の自宅で。先生方とは転居後も交流〈2017年〉 妻は2016年8月に日本で合流し、間もなく妊娠しましたが、最初は日本語が分からず苦労しました。週末は私がいますが、平日は周囲にベトナム人仲間がいません。そんな妻を助けてくださったのはボランティア日本語教室の日本人の先生方でした。 妻は当初、約5㌔離れた教室に自転車で週2回通いました。年配の女性の先生2人は日本語を教えるだけではなく、妻を気遣って通院や買い物にも付き添ってくださいました。そして、妻のおなかが大きくなって教室に通えなくなると、交代でわが家に来て日本語を教え、さまざまなサポートもしてくださいました。私たちは本当に助かり、この先生方を恩人だと思っています。 日本での仲間づくり Y-Tec Vietnamに残った元同僚たちとは長く交流〈埼玉県で2018年〉 私たちが最初に住んだ群馬県では、当時ベトナム人が少なく、ベトナム人向けの情報もあまりありませんでした。職場でも外国人は私だけでした。ベトナム人仲間を作る機会が少なく、妻は最初さびしがりました。Y-Tec Vietnamの後輩で解雇されずに残っていたベトナム人が隣の埼玉県に少しいたので、妻を連れてたまに会いに行きましたが、普段は日本語教室の先生たちとの交流が頼りでした。 日本語教室のベトナム人仲間の家で食事会〈神奈川県で2018年〉 しかし、神奈川県に移ってからは、ベトナム人の友だちがたくさんできました。ここでも職場で外国人は私だけでしたが、ボランティア日本語教室で同じ境遇のベトナム人3家族と出会いました。これが交流の基点となり、妻の「ママ友」もできました。大阪に移ってからは、仲間がさらに増えました。ベトナム語を使う機会が急増し、ベトナムに住んでいるような感覚です。また、私は訪日後ずっと、職場や地域のベトナム人とサッカーチームを作り、週末に練習や試合を楽しんでいます。 日本のここが好き 置き忘れ〈イメージ図〉 私は日本の治安の良さや日本人の親切が好きです。私はある日、Y-Tec Vietnamのバス旅行で旅先の展望台にかばんを置き忘れました。かばんの中には携帯電話や財布が入っていました。会社に戻って気づくと、会社の人が展望台周辺の関係者に連絡し、かばんが届いていないか、または元の場所に置かれたままになっていないか、問い合わせてくれました。すると、かばんが無事に見つかり、2日後に会社に郵送されてきました。財布の中の現金(約20,000円)も携帯電話もそのままでした。 また、その数年後にも電車内にかばんを置き忘れてしまいました。下車後に気付き、近くの大きな駅に行って駅員さんにお願いしたところ、このときもかばんが返ってきました。中には仕事の資料や財布が入っていましたが、やはり無事でした。 日本での暮らし 今の大阪の職場で〈2020年10月〉 私は3年前に自動車教習所に通って日本の運転免許を取得し、中古車も買いました。教習は約30万円、車は約25万円でしたが、家族と郊外で長く暮らすにはマイカーが欠かせません。日本の工業技術は先進的で、いつか帰国した際に私の知識・技術が祖国の役に立つかも知れません。ただ、いつまで日本に住むかはまだ決めていません。日本では、医療が進んでいますし、農薬が少なく食べ物も安全で大気汚染も少ないので、子どもが大きくなるまでは日本にいる方がよいかも知れません。先のことは分かりませんが、当面は目の前の仕事や生活に集中したいと思っています。 いとこ家族と日帰り旅行〈奈良県で2020年〉 娘と雪遊び〈神奈川県で2020年〉 今回の先輩 Lương Sỹ Tân(ルオン・スィ・タン)さん 2008年タンプー高校 卒業〈ハティン〉 2008年ハノイ工科大学入学 2013年ハノイ工科大学卒業 2013年Y-Tec Vietnam入社〈ベトナム、日本〉 2016年Recruit R&D Staffing入社〈群馬県〉 2017年AZA engineering入社〈神奈川県〉 2020年NPテック入社〈大阪府〉 2017年日本語能力試験N2合格 〈1990年生まれ、ハティン省出身〉 Luongsytan90@gmail.com 日系企業の長期研修で初めて訪日後、再就職の面接は日本語で受け、その後4年以上日本に住み続けているタンさん。日本語初心者の妻を日本に呼び寄せ、最初は苦労したが、親切な日本人や無料日本語教室のベトナム人仲間に支えられた。エンジニア、タンさんの体験談を紹介する。 〈このページの内容〉 • いとこの活躍で日本に関心 • 日系企業の研修で初訪日 • 事業縮小で大量退職 • 転職、結婚、3回目の訪日 • 日本で転職2回 • 日本語学習の手法 • 夫婦で日本社会に助けられ • 日本での仲間づくり • 日本のここが好き • 日本での暮らし いとこの活躍で日本に関心 私は2020年5月から、9歳年上のいとこが経営する大阪の金属加工会社で働いています。いとこは2007年にエンジニアとして訪日し、私は彼の活躍について叔父から聞かされていました。そこで、自分も日本で働いてみたいと思い、大学卒業後の2013年、日本での長期研修があるハイフォンの日系企業に入りました。 当時、外国で成功するベトナム人が増え始めており、大学の先生も私の訪日に賛成してくれました。私は人材会社の紹介で自動車部品メーカー、Y-Tec Vietnamに入りました。ただ、日本語の準備は、大学卒業前に日本語教室に3カ月間通っただけでした。 Y-Tec Vietnamの仲間たち〈東京で2014年1月〉 日系企業の研修で初訪日 入社して5カ月後の2013年12月、私は親会社で研修するために初めて日本に行きました。Y-Tec Vietnamは新会社で、ベトナム人18人(エンジニア13人、通訳3人、総務・経理2人)と日本人3人でのスタートでした。このうちベトナム人16人が将来の業務に備えて日本で10カ月間、研修を受けたのです。 住居は埼玉県内の会社施設でした。16人は仲がよく、いつも一緒に行動しました。当時は日本のベトナム人は少なく、身近な仲間が頼りでした。休日にはみんなで観光にも出かけました。 ベトナム人の同僚と京都旅行〈2014年5月〉 ベトナム人の同僚とテト祝い〈2014年2月〉 富士山〈2014年8月〉 事業縮小で大量退職 研修は充実していましたが、施設は都会から遠く、生活は退屈でした。そんな私たちを気遣って会社が毎月、私たちをバスで日帰り旅行に連れて行ってくれました。日本人社員もみな親切で、とてもいい会社でした。 研修から帰国後、私はハイフォンで10カ月間働き、2015年7月にまた日本に行きました。日本人エンジニアをサポートしながら技術を習得する目的でした。このときは、ベトナム人エンジニア4人と通訳1人だけで、6カ月間の滞在でした。しかし、この滞在中にY-Tec Vietnamの事業縮小が決まり、当時多数いたエンジニアの大半が解雇されました。私も2015年末の帰国後に退社し、同社勤務は2年半で終わりました。 日本人社員に連れられてベトナム人の同僚と地域の祭りに参加。居心地のよい会社でした。〈埼玉県で2014年7月〉 転職、結婚、3回目の訪日 Y-Tec Vietnamを退職後は、退職仲間で情報交換をしながら新しい仕事を探しました。私は2016年3月、「リクルートR&Dスタッフィング」への就職が決まりました。面接(日本語)はハノイで受けましたが、勤務地は日本です。再就職が決まった直後に高校の同級生だった妻と結婚し、4月に日本に赴任しました。このときから現在までずっと日本に住むことになります。赴任して4カ月後に妻も日本に呼び寄せました。 結婚〈ハティン省で2016年3月〉 訪日後、研修を経て自動車部品メーカーで働くことになりました。就労形態は派遣でした。勤務地は群馬県の工場で、私の仕事は外装部品の設計でした。ただ、発注元の車のリコールが影響して途中から受注が激減し、残業も減りました。このことや、派遣ではなく1カ所で長く働きたいという希望もあり、1年半でまた転職しました。 再就職して日本に赴任直後、大学の同級生と大阪旅行〈2016年5月〉 日本で転職2回 派遣会社を退職後、Indeed(日本語)というサイトで見つけた仕事に応募し、2017年10月から「AZAエンジニアリング」で働き始めました。神奈川県の機械設計会社で、約30人の従業員の中で外国人は私だけでした。先輩も同僚も親切で、いい会社でしたが、2020年にいとこが大阪に会社を設立することになり、エンジニアが必要なので同社を手伝うことになりました。同社ではベトナム人が5人、日本人が2人います。 今の職場で家族交流会〈大阪で2020年8月〉 私の家計簿(1カ月の平均) ※現在の家計簿 ※100円=22,128ドン(2020年10月27日現在) 収入(合計240,000円) 手取り給料 140,000円 ※税金、社会保険、寮費を差引後 ※寮は2階建て。4DK。 妻のパート 100,000円 ※工場で製品検査業務 支出(合計135,000円) 家賃 42,000円 水道・光熱費 13,000円 食費 50,000円 公立幼稚園 10,000円 雑費 20,000円 ※ガソリン・高速道路など 差額・貯金(合計105,000円) 差額 105,000円 ※大半を実家に送金。妹の大学の学費や生活費を支援。自分たちの貯金はあまりない。 日本語学習の手法 日本で長く暮らすには日本語習得が必須です。私の日本語学習の要点をお伝えします。 【学習機会】 ・会社でベトナム人通訳が教える日本語教室(最初の3カ月間のみ) ・仕事で日本語使用 ・地域のボランティア日本語教室(週1~3回) ・家で毎晩、勉強 【主な教材】 ・みんなの日本語▽「日本語総まとめ」シリーズ▽「耳から覚える日本語能力試験」シリーズ▽NIHONGONOMORI(YouTube) Link:【特集】N1・N2合格者たちの勉強法(ツール編) 夫婦で日本社会に助けられ 妻は2016年8月に日本で合流し、間もなく妊娠しましたが、最初は日本語が分からず苦労しました。週末は私がいますが、平日は周囲にベトナム人仲間がいません。そんな妻を助けてくださったのはボランティア日本語教室の日本人の先生方でした。 妻は当初、約5㌔離れた教室に自転車で週2回通いました。年配の女性の先生2人は日本語を教えるだけではなく、妻を気遣って通院や買い物にも付き添ってくださいました。そして、妻のおなかが大きくなって教室に通えなくなると、交代でわが家に来て日本語を教え、さまざまなサポートもしてくださいました。私たちは本当に助かり、この先生方を恩人だと思っています。 左:日本語教室の先生が持ってきてくれた着物〈群馬県の自宅で2016年〉;右:転居先の自宅で。先生方とは転居後も交流〈2017年〉 日本での仲間づくり 私たちが最初に住んだ群馬県では、当時ベトナム人が少なく、ベトナム人向けの情報もあまりありませんでした。職場でも外国人は私だけでした。ベトナム人仲間を作る機会が少なく、妻は最初さびしがりました。Y-Tec Vietnamの後輩で解雇されずに残っていたベトナム人が隣の埼玉県に少しいたので、妻を連れてたまに会いに行きましたが、普段は日本語教室の先生たちとの交流が頼りでした。 Y-Tec Vietnamに残った元同僚たちとは長く交流〈埼玉県で2018年〉 しかし、神奈川県に移ってからは、ベトナム人の友だちがたくさんできました。ここでも職場で外国人は私だけでしたが、ボランティア日本語教室で同じ境遇のベトナム人3家族と出会いました。これが交流の基点となり、妻の「ママ友」もできました。大阪に移ってからは、仲間がさらに増えました。ベトナム語を使う機会が急増し、ベトナムに住んでいるような感覚です。また、私は訪日後ずっと、職場や地域のベトナム人とサッカーチームを作り、週末に練習や試合を楽しんでいます。 日本語教室のベトナム人仲間の家で食事会〈神奈川県で2018年〉 日本のここが好き 私は日本の治安の良さや日本人の親切が好きです。私はある日、Y-Tec Vietnamのバス旅行で旅先の展望台にかばんを置き忘れました。かばんの中には携帯電話や財布が入っていました。会社に戻って気づくと、会社の人が展望台周辺の関係者に連絡し、かばんが届いていないか、または元の場所に置かれたままになっていないか、問い合わせてくれました。すると、かばんが無事に見つかり、2日後に会社に郵送されてきました。財布の中の現金(約20,000円)も携帯電話もそのままでした。 また、その数年後にも電車内にかばんを置き忘れてしまいました。下車後に気付き、近くの大きな駅に行って駅員さんにお願いしたところ、このときもかばんが返ってきました。中には仕事の資料や財布が入っていましたが、やはり無事でした。 置き忘れ〈イメージ図〉 日本での暮らし 私は3年前に自動車教習所に通って日本の運転免許を取得し、中古車も買いました。教習は約30万円、車は約25万円でしたが、家族と郊外で長く暮らすにはマイカーが欠かせません。日本の工業技術は先進的で、いつか帰国した際に私の知識・技術が祖国の役に立つかも知れません。ただ、いつまで日本に住むかはまだ決めていません。日本では、医療が進んでいますし、農薬が少なく食べ物も安全で大気汚染も少ないので、子どもが大きくなるまでは日本にいる方がよいかも知れません。先のことは分かりませんが、当面は目の前の仕事や生活に集中したいと思っています。 今の大阪の職場で〈2020年10月〉 いとこ家族と日帰り旅行〈奈良県で2020年〉 娘と雪遊び〈神奈川県で2020年〉

-

困りごと相談簿 file 01:日本人の子を未婚で妊娠・出産

困りごと相談簿 file 01:日本人の子を未婚で妊娠・出産留学中に日本人の恋人の子どもを出産しました。結婚はできず、相手は子どもの父親であることも認めてくれません。彼女は支援団体と弁護士のサポートで裁判所に訴え、相手が子どもの父親であることを公式に認定してもらいました。これによって赤ちゃんも本人も日本での在留資格を得ることができました。 カテゴリー 結婚・離婚・子ども 【相談者】 ・日本語学校の留学生 ・べトナム人女性 ・愛知県在住 赤ちゃんを日本で育てたい 支援機関に相談 相談者は日本語学校に留学していましたが、訪日して2年目に妊娠3カ月と判明しました。相手は日 本人の恋人(学生)でした。彼の親が結婚に反対し、相談者は結婚をあきらめましたが、赤ちゃんを 産んで日本で育てたかったので、学校や支援機関に相談しました。外国人ヘルプライン東海、日越と もいき支援会、日本語学校の先生が彼女を支援しました。 支援の概要 支援機関は弁護士を紹介して子どもの認知手続きを行いました。子どもは相手(日本人)の子と認めら れ、日本国籍を取得。相談者は日本人の母として「定住者」の在留資格を取得しました。また、相談者 と赤ちゃんは母子生活支援施設(母子寮)に住み、月数万円のアルバイト代で生活をしています。 日越ともいき支援会(全国から相談を受け付け) ポイント:認知と子どもの国籍 国籍、在留資格 外国人女性が日本人の子どもを出産した場合、その子どもは日本国籍を取得できます。また、日本国籍を選 ばなくても「日本人の配偶者等」という在留資格を得られます。そして、そのお母さんも正当な理由があれ ば「定住者」という在留資格を取得できます。ただし、結婚していない場合は、その子どもが自分の子であ ることを父親(日本人)が認知することが必要です。 認知 このケースでは、元恋人が認知に応じなかったので、出産後、裁判所に調停を申し立てました。調停では、 DNA型鑑定の結果も踏まえ、赤ちゃんが元恋人の子であることが認められました。これによって赤ちゃん に日本国籍を取得させることができました。 国籍を慎重に選ぶ 相談者は当初、児童相談所という行政機関から、駐日ベトナム大使館に出生届を出し、赤ちゃんのベトナ ム・パスポートを取得するように示唆されました。しかし、1度ベトナム国籍を取得してしまうと、後で日 本国籍に変更したいと思った場合に大変な手間がかかります。支援機関は相談者に熟考を促し、相談者は 赤ちゃんに日本国籍を取らせることを選びました。 ポイント:子どもの養育 母子生活支援施設 出産直後から数カ月間、相談者に生活力がなかったことなどから、児童相談所が赤ちゃんを強制的に引き取って保護しました。相談者は赤ちゃんと一緒に暮らしたかったので、支援機関の紹介で弁護士を代理人に立て、児童相談所と交渉しました。 交渉と並行して、弁護士が、相談者と赤ちゃんを受け入れてくれる母子生活支援施設(母子寮)を探しました。相談者はアパートから母子寮に移り、弁護士が「生活の見通しが立ったので、赤ちゃんを母親に返してほしい」と交渉し、赤ちゃんを返してもらえました。 【母子生活支援施設とは】 18歳未満の子どもとそのシングルマザーなどが一時的に居住できる施設です。入所した母子に対して、心身と生活を安定させるための相談・援助を行いながら、自立を支援します。 支援の結果、赤ちゃんと一緒に暮らせることに ポイント:在留資格 ①定住者 上記の通り、外国人女性が日本人の子どもを出産した場合、正当な理由があれば「定住者」という在留資格を得られます。 ②就労のための在留資格 日本で就職してその仕事に関係する在留資格を取ることもできます。 ③特定活動 子どもの認知や離婚を巡る裁判が長引く場合、裁判のために「特定活動」という在留資格で日本に残ることができます。ただし、裁判が終わればこの在留資格は更新できません。 今回のケースでは、相談者は「留学」から「定住者」の在留資格に変更しました。このようにさまざまな選択肢があり、その在留資格が認められるかどうかは最終的には入管が決めます。

-

全国のベトナム人の相談機関「日越ともいき支援会」:2021年版

全国のベトナム人の相談機関「日越ともいき支援会」:2021年版東京都港区の寺に拠点を置くNPO法人「日越ともいき支援会」は昔から在日ベトナム人(技能実習生、留学生など)の支援を行ってきました。新型コロナの感染拡大後は、困窮した在日ベトナム人の生活や就職・再就職のサポートに特に力を入れています。 食料、生活、就職の支援 食料支援 支援会は新型コロナの影響で生活に困っている在日ベトナム人たちへの食料支援を行ってきました。段ボール箱に米やラーメン、調味料などを詰め、日本各地に発送しています。2020年3月~7月に約5,000箱を送り、その後も神戸のNPOと連携して食料支援を続けています。 生活支援、就職支援 2020年3月から約半年間で、新型コロナの影響で帰国が困難な元技能実習生や元留学生を中心に約100人の在日ベトナム人を保護しました。保護した人は無償で寺に住まわせ、食料も提供しています。 2020年9月以降は、帰国を待つ人よりも就職・再就職を希望する人への支援が中心になりました。無償で寺に住ませて食事を提供する以外に、特定技能外国人になるために必要な日本語能力試験(JLPT)や技能試験の勉強を指導しています。さらに、在留資格変更や就職先探しもサポートしています。 在留資格変更の支援 支援会が最近保護したベトナム人の大半が就職や再就職を希望しています。その中には元留学生や失踪していた元技能実習生もいます。 失踪中の元実習生を保護した場合、その人にまず「短期滞在」の在留資格を取らせ、不法滞在の状態を解消させます。 次に、「短期滞在」から再就職のための在留資格(雇用維持支援の「特定活動」)に変更できるように入国管理局(入管)と交渉します。失踪者であっても、職場の暴力などやむを得ない事情で失踪したということを証明できれば、再就職が可能です。 それを証明するには、監理団体(組合)や受入企業とのやり取り(メッセンジャーやLINE)、動画、写真などが証拠になります。支援会が2020年9月~2021年7月に保護した305人の失踪実習生のうち189人が「特定活動」(雇用維持支援)を取得することができました。 ただし、この在留資格を申請するには、元の監理団体に書いてもらう書類も必要です。監理団体がなかなか協力してくれないことが多く、支援会は苦労して交渉しています。 もちろん、技能実習を良好に修了した実習生は簡単な手続きでこの在留資格を取得できます。しかし、失踪期間が長すぎた場合などは、在留資格を変更できない場合もあります。その場合は、その人が帰国するまでアルバイトで収入を得られるようにサポートします。 また、技能実習の在留期間が残っている人の場合は、その人が実習を続けられなくなった事情をよく聞いたうえで、外国人技能実習機構(OTIT)・監理団体・受入企業の3者と協議し、その人を元の実習先(職場)に戻すか新しい実習先を探してもらうように調整します。 無料の日本語授業 支援会の日本語授業 雇用維持支援の「特定活動」は特定技能外国人になることを前提とした在留資格です。特定技能外国人になるには日本語能力試験(JLPT)N4以上と希望職種の技能試験の合格が必要です。支援会は保護したベトナム人らの試験勉強も支援しています。 支援会には日本語を教えるスタッフが数人おり、このうち3人は日本語教師養成講座を修了しています。また、技能試験の勉強は、先に合格した先輩ベトナム人たちが週末に教えに来てくれます。 2021年は日本語の無償授業を毎日3時間行い、JLPTの模擬試験も毎週行ってきました。特定技能を目指す元実習生や元留学生たちは、授業以外にも毎日数時間、自分で勉強しています。 就職サポート 一方、保護しているベトナム人を雇用したいという企業が見つかれば、支援会が彼らに情報を提供します。彼らは働きたい職場があれば面接を受けますが、支援会は紹介料を一切取りません。 彼らの多くは、面接に合格すると、最初はアルバイトとして働き、JLPTや技能試験に合格すると「特定活動」から「特定技能」に在留資格を変更します。特定技能外国人は最長5年間、日本で働けます。 50年近いベトナム人支援歴 滞在者は毎晩一緒に食事 日越ともいき支援会は2021年7月15日現在、26人のベトナム人を保護しています。 代表の吉水慈豊さん(52)の父(前住職)はベトナム人僧侶の日本留学支援を1963年から続け、寺の離れに住まわせてきました。2011年の東日本大震災では、被災した86人のベトナム人を1カ月間保護し、その後も、困窮者を寺に一時的に住まわせる対応を続けてきました。 技能実習生(左)の職場変更のために新しい会社と交渉する吉水慈豊さん 慈豊さんはさらに、技能実習や留学などで行き詰まったベトナム人の支援を数年前から本格的に続けています。実習先の会社で不当な扱いを受けて困っている技能実習生を助けたり、予期せぬ妊娠で悩むベトナム人の出産や生活を支援したりもしています。 相談を受けた案件については、専門家と協議しながら、受入企業や監理団体、OTIT、学校などと交渉し、解決を目指します。2019年度の支援実績(関係先と交渉した案件数)は218人、保護実績は46人。2020年度は支援6,500人、保護306人でした。 【NPO法人・日越ともいき支援会】 ◇電話:03-6435-6644 ◇住所:〒105-0011東京都港区芝公園2-11-1-203 ◇E-mail:n.tomoiki@gmail.com ◇代表理事:吉水慈豊(※電話に出た人に「りえさんをお願いします」と言うと、つないでくれます。)

人気記事ランキング

-

田んぼのタニシは食べてはいけません 31544 views

田んぼのタニシは食べてはいけません 31544 views -

オンライン無料日本語教室 24869 views

オンライン無料日本語教室 24869 views -

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19706 views

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19706 views -

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16717 views

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16717 views -

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Bronze Sponsors

- 弁護士法人Global HR Strategy

- エール学園

後援

- 在ベトナム日本国大使館

- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター

- JNTOハノイ事務所

- 関西経済連合会

- 一般社団法人 国際人流振興協会

- 公益社団法人 ベトナム協会

- NPO法人 日越ともいき支援会