生活・ビザ

日本で医療を受けるには(総まとめ)

来日して間もない留学生やサポートの少ない会社で働く外国人は、けがや病気のときに言葉の不安があって、どこの病院に行けばよいか分からないのではないでしょうか? けがや急病で近くの病院に行く場合も、学校や会社によってサポート内容に差があります。この記事では、外国人が日本で医療を受けるための基礎知識をお伝えします。また、ベトナム語が使える各地の医療機関(紹介記事のリンク集)や出産・育児に関する医療費助成についても紹介します。

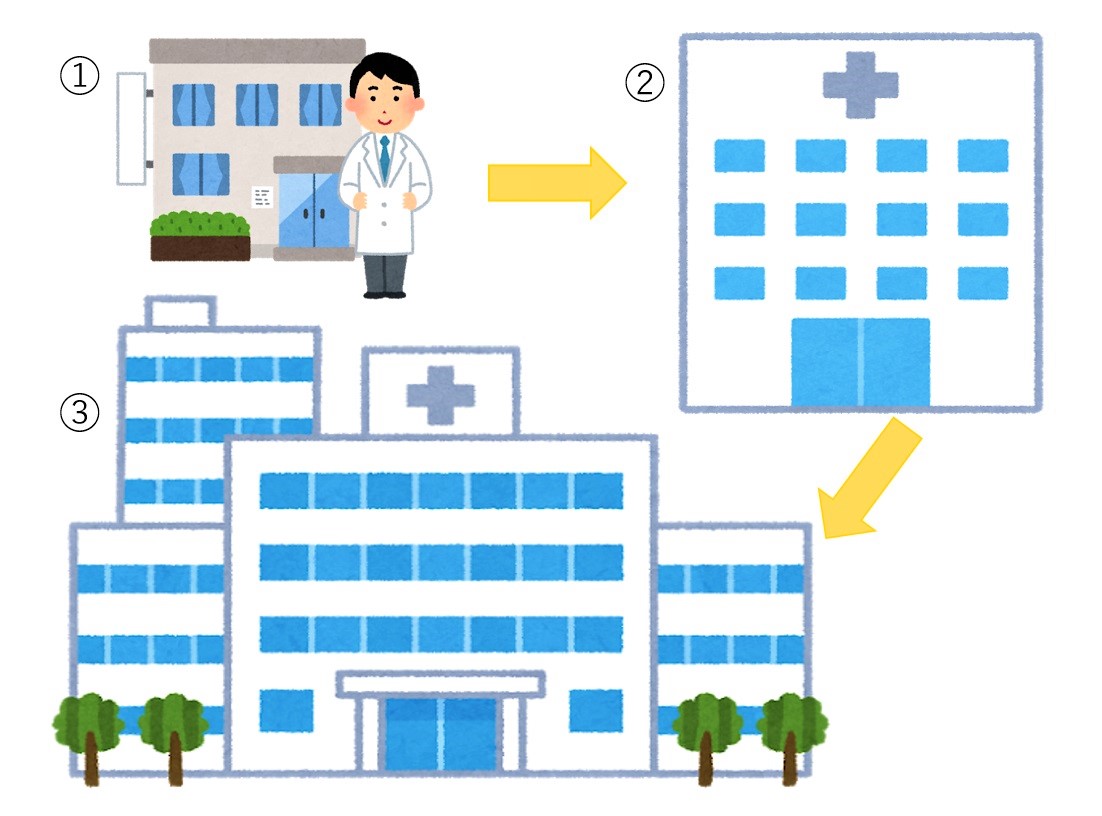

1.医療機関の種類

日本では、通常の病気やけがは診療所(クリニック)で受診するのが原則です。クリニックで紹介状を書いてもらえば、もっと大きな病院でも診てもらえます。

① 診療所・クリニック

・日常的な病気やけがの治療

② 中小病院

・手術や入院が必要な場合

・救急医療が必要な場合

③ 大病院

・重症の救急患者

・高度な医療が必要な場合

※どの医療機関も病気やけがの内容によって受診する診療科が分かれます。

2.医療保険(健康保険)

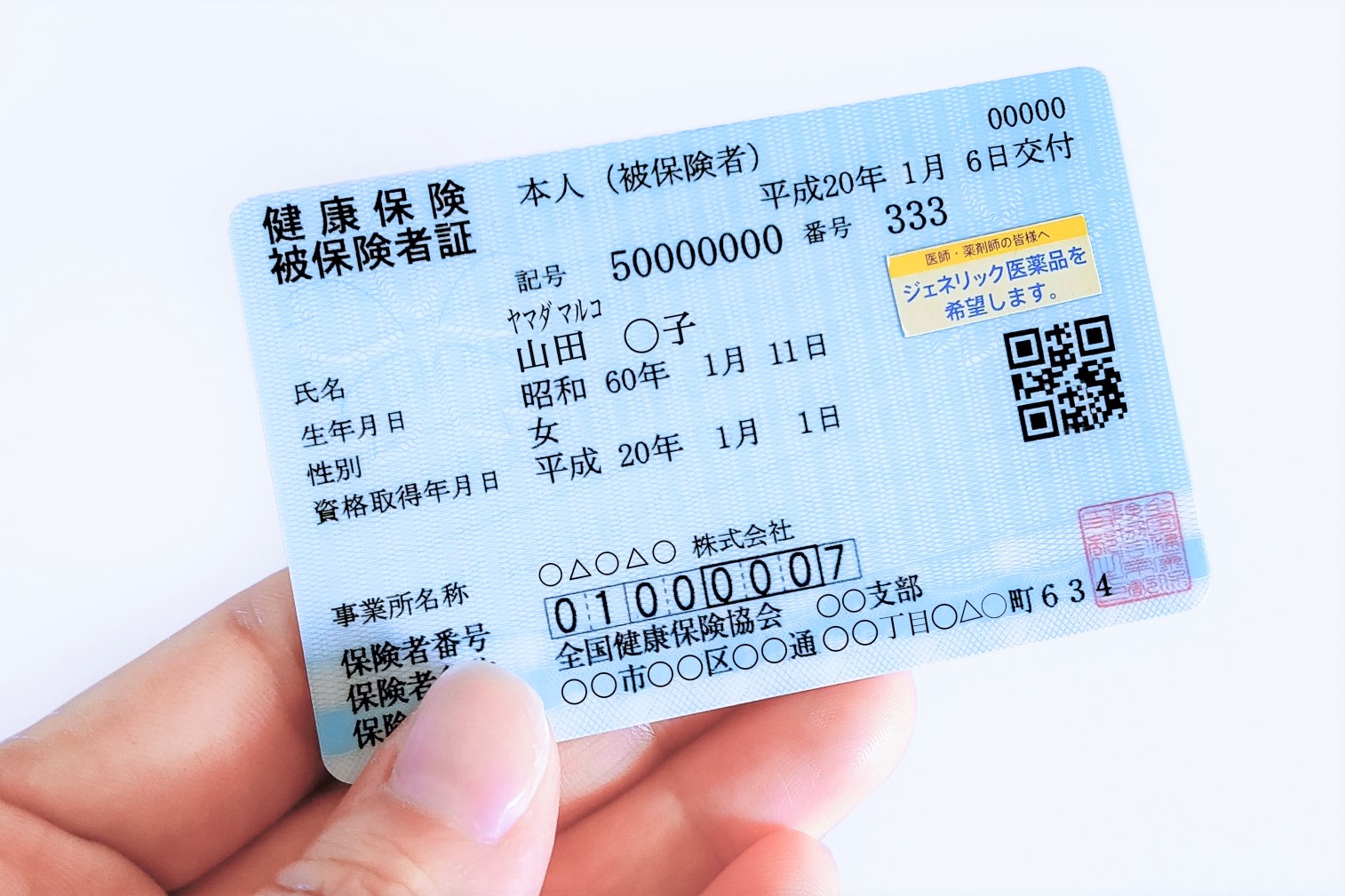

健康保険証

日本の公的な医療保険には主に「健康保険」と「国民健康保険」があります。大きく分けてサラリーマンが健康保険、それ以外の人が国民健康保険に加入します。加入すると健康保険証を受け取れます。

健康保険や国民健康保険には、国籍や年齢に関係なく加入しなければなりません。

健康保険

・「技人国」の外国人や特定技能外国人とその家族、技能実習生など

・保険料は会社と従業員が半分ずつ負担

国民健康保険

・留学生とその家族など

・保険料は自分で支払い

医療費の自己負担が減る

・「健康保険証」を医療機関で渡すと、医療費の自己負担が通常30%になります。

・保険が適用されない医療もあります。

国民健康保険への加入方法

「健康保険」は会社などが加入手続きを行い、保険料も会社が給料から引いて支払います。しかし、「国民健康保険」は次のような手順で自分で加入し、自分で保険料を納めます(コンビニなどで払えます)。

- 居住地の市区町村の役所で加入手続き

- 在留カードやパスポートが必要

- 同居する家族も一緒に加入

- 別の市区町村に引っ越す場合は、元の住所の役所で脱退の手続きをした後、新住所の役所で申請し、新しい保険証を受け取る。

3.医療機関の探し方

医療機関の探し方を紹介します。

① 住んでいる地域の市区町村が発行する広報誌

② 各都道府県がホームページなどで提供している医療情報

③ 住んでいる地域の市区町村や国際交流協会などに相談

市区町村や国際交流協会などの相談窓口(全国)のリンク集|KOKORO

④ 医療安全支援センター

都道府県や、保健所を設置する市と特別区に「医療安全支援センター」が計 380カ所以上設置されています。ここで医療機関を案内してもらえます。

⑤ AMDA国際医療情報センター

・言葉の通じる医療機関の紹介や医療福祉制度を多言語で案内

電話 03-6233-9266

・電話通訳やZOOM経由の通訳も提供

電話 050-3405-0397

⑥ 観光庁

⑦ 緊急時

急病のときや事故などで大けがをしたときは119番に電話して救急車を呼んでください。

・電話 119(消防・救急)

4.ベトナム語OKの医療機関

日本のほとんどの大学病院や総合病院で電話を使った通訳サービスなどが導入されています。必要な場合は、病院が通訳を呼んでくれることもあります。ただ、医療分野のベトナム語通訳は、人材がまだ十分にいません。特に電話通訳は質が不十分な場合も多いという指摘があります。

最近はベトナム人の医療通訳や医師、看護師が勤務する病院も増えました。こうした病院に行けば、質の高いベトナム語サポートを受けることができるでしょう。

ベトナム語サポートを受けられる医療機関を地域別に掲載している記事(ベトナム語、日本語)へのリンクを紹介します。

ベトナム語サポートのある医療機関(東京以外の関東)|KOKORO

5.さまざまな手当

医療保険にはさまざまな手当があります。例えば、医療機関や薬局で支払った額(入院時の食事代などは含まない)が1カ月で一定額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度があります。

くわしく知りたい方は下記の記事をお読みください。

6.出産・育児にともなうさまざまな手当

出産に関する手当・助成

日本で出産する場合、さまざまな手当や助成があります。

| 出産育児一時金 |

| 出産したら、健康保険や国民健康保険から「出産育児一時金」をもらえます。新生児1人につき500,000円(例外で488,000円の場合もあり)です。 |

| 出産手当金 |

| 妊娠・出産で働けなくなり、収入が減ることへの支援措置として、健康保険から「出産手当金」が支給されます。勤務先に申請します。 |

| 育児休業給付金 |

| 1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得する場合、国から「育児休業給付金」が支給されます。 |

乳幼児医療費助成

小学校に入るまでの乳幼児が医療機関で受診した場合、医療費の一部が助成される制度があります。医療機関で「健康保険証」と「乳幼児医療受給者証」を提出すると、医療保険の負担額と行政の助成額を差し引いた自己負担分だけが請求されます。

受給者証は、市区町村役場の担当窓口で申請してください。

出産・育児に関する手当・助成についてもっと情報を知りたい方はこちらをお読みください。

出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO

7.医薬品

薬は薬局やドラッグストアで購入することができます。

薬局

薬局では、医師が作成した処方せんに基づいて薬を調剤し、販売します。それ以外の医薬品も購入できます。日本では医師の処方せんがないと買えない薬がたくさんあります。処方せんなしで買える薬もありますが、同じ作用の薬なら、処方せんを渡して買うと、保険が適用されて原則3割負担ですみます。

ドラッグストア

主に処方せんの不要な医薬品や飲食品、日用雑貨品などを販売しています。処方せんに対応してくれるドラッグストアもあります。

◎医療に関するくわしい情報は下記リンク先(政府からの情報)もお読みください。

人気記事ランキング

-

田んぼのタニシは食べてはいけません 31544 views

田んぼのタニシは食べてはいけません 31544 views -

オンライン無料日本語教室 24869 views

オンライン無料日本語教室 24869 views -

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19706 views

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19706 views -

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16717 views

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16717 views -

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Bronze Sponsors

- 弁護士法人Global HR Strategy

- エール学園

後援

- 在ベトナム日本国大使館

- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター

- JNTOハノイ事務所

- 関西経済連合会

- 一般社団法人 国際人流振興協会

- 公益社団法人 ベトナム協会

- NPO法人 日越ともいき支援会

協力

関連記事

-

体験談:出産・育児のサポート制度を活用!

体験談:出産・育児のサポート制度を活用!私は留学後にメーカーに就職し、日本に13年間住んでいます。その間に結婚して2児を出産し、現在は1人が幼稚園(年長)、1人が1歳です。私はベトナムから母に来てもらうこともできず、日本の公的なサポート制度を利用しながら夫婦で子育てに取り組んできました。私が日本で子育てをして一番驚いたのは、出産・育児への公的サポートの充実ぶりです。妊娠・出産への助成や手当、乳幼児医療費への助成、保育士による相談サービス、子育て交流サロンなど、私がお世話になってきたさまざまな助成やサービスを、経験を交えてお伝えします。(2022年に最初の執筆。その後、制度に関する情報を更新。) 〈このページの内容〉 1.妊娠したら役所へ行こう! 2.出産・育児に関する助成・手当 3.赤ちゃんの保険証と医療証 4.乳房ケアの割引利用 5.子育て交流サロンや公民館 6.リサイクルや寄付サイトの活用 7.まとめ 1.妊娠したら役所へ行こう! 妊娠したら、役所で母子手帳をもらいましょう 私は会社勤めで、最初の出産で産休(産前産後休業)に入れたのは出産予定日のわずか1カ月前でした。妊娠36週目になって飛行機に乗るのもリスクが大きいと思い、帰国せずに日本で生むことにしました。日本で産むとは予想していませんでしたが、日本が大好きなので、きっと楽しい出産・育児ができるだろうと前向きに考えました。 母子手帳と受診票をもらおう! 妊娠が確定した時点で、私はまず区役所に行って母子手帳と受診票をもらいました。当時、私は東京都に住んでいたので区役所でしたが、区のない都市では市町村の役所になります。また、各地の保健センターでも大丈夫です。 母子手帳 ・正式名は「母子健康手帳」 ・妊娠・出産の状況や乳幼児の健康状態などを記録するノート ・親子の関係を証明する書類の一つにもなります。 受診票 ・正式名は「妊婦健康診査受診票」 ・妊婦健康診査には医療保険を使えません。しかし、母子健康手帳と同時に交付される受診票を使うと、妊婦健康診査(14回)の費用の一部が公費で支払われます。 受診票は、出産するまでの妊婦健診(妊婦健康診査)のときに毎回使う割引券のようなものです。地域によって助成額が違いますが、私の場合、通常は1回20,000~30,000円かかる医療費が自己負担5,000~8,000円ですみました。私は妊婦健診を10回以上受けたので、受診票のお陰で自己負担額が大きく減りました。 区役所の保育士さん 日本の行政は「産前・産後サポート事業」として相談事業や交流支援を行っています。私は区役所で母子手帳をもらってから、区役所からさまざまなサポート施策の説明や連絡をもらえるようになりました。その中でも、私が特に活用したのは保育士さんによる相談サポートでした。 ベトナムから自分の両親に来日してもらって子育てを長期間サポートしてもらえるなら話は別ですが、私の場合は、親が来日できない状況だったため、ほとんど夫婦のみで育児をしてきました。 そこで、区役所で母子手帳をもらったときに保育士による相談サポートにも登録し、ひんぱんに利用してきました。利用の流れは次の通りです。 ・区役所に電話→地域の担当保育士を紹介される。 ・保育士さんに電話して自分の状況を説明し、面談予約。 ・保育士さんが自宅に来て、相談・助言。利用できる公的サービスについても教えてくれる。 1人目のときは相談開始が遅かったため、産後のサービス活用プランを十分に立てられませんでしたが、2人目のときは早い段階から相談し、産後にどのサービスをいつからいつまで受けたらよいか、一緒に計画を立ててもらいました。 また、産後も、赤ちゃんの成長段階に応じて的確なアドバイスをしていただき、安心して子育てができました。 2.出産・育児に関する助成・手当 出産費用をカバーする「出産育児一時金」 いよいよ赤ちゃんが生まれる時期を迎えました。私の場合は自然分娩で、入院を含めて約60万円かかりました。平均的な額ですが、全額自己負担となるとかなり大きいので、会社に確認して「出産育児一時金」という制度を知りました。 産後すぐに職場の健康保険組合に申請書類を提出し、42万円を支給してもらいました。一時金は病院に支払われたので、私は病院に約60万円との差額の約18万円だけを支払いました。(そのときの支給額は42万円でしたが、2023年4月から50万円に増額されました) 出産手当金と育児休業給付金 会社の指示で出産育児一時金と同時に「出産手当金」も申請しました。これは「産休」の間に減った給料を補てんする意味合いで、健康保険から支払われます。 また、産休(産後8週間まで)を終えた後は「育児休業」を取れますが、その間の給料の補てんとして雇用保険から「育児休業給付金」が支払われます。支給額は、育児休業の最初の180日間は給料の67%、その後は50%です。私は現在2人目の子どもの育児休業中なので、この給付金がわが家の家計の大きな助けになっています。 児童手当 中学卒業までの子どもを育てている家庭がもらえる「児童手当」という国の手当もあります。3歳未満は月15,000円、その後は原則10,000円で、母子手帳や通帳、印鑑などを用意すれば市役所などで申請できます。 また、勤務先によっては、「子育て手当」を支給している場合もあります。 3.赤ちゃんの保険証と医療証 乳幼児医療受給者証 赤ちゃんが生まれたら、保険証と医療証をすぐに申請しましょう!赤ちゃんの医療費をサポートしてもらえます。 ・健康保険証:職場の健康保険組合に申請。国民健康保険の場合は市役所などに申請。 ・医療証:正式名は「乳幼児医療受給者証」。市役所などに申請。 赤ちゃんが生まれたら、家庭は赤ちゃん中心で大忙し。朝から晩まで赤ちゃんの寝る、食べるだけで私の一日が終わります。私は特に次男のときに心に余裕がなく、ある失敗をしてしまいました。次男の「保険証」と「医療証」の申請をうっかり忘れていたのです。 ご存知の通り、保険証と医療症がなければ、医療費は全額自己負担。その状況で、次男が生後4週間のとき、長男の風邪(かぜ)をもらい、夜中に高熱を出してしまいました。急いで車で病院に行き、救急外来で診てもらいましたが、RSウイルスの検査もしたので、その日の医療費は約3万円。その後3回も計約4万円かかり、想定外の出費となりました。 その後、次男の健康保険証や医療証を発行してもらってから健康保険組合や区役所に請求し、医療費の大半を払い戻してもらいましたが、手続きに大変な手間がかかりました。 ※出産・育児に関する公的サポート全般について、くわしくはこの記事を参照してください。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] ★基本情報=出産・育児への助成・手当・支援制度(総まとめ)|KOKORO 4.乳房ケアの割引利用 私が以前住んでいた東京都荒川区では、産後のママの健康や赤ちゃんのケア、授乳やもく浴の指導を受けられるなど、産後の育児サポートが充実していました。 そのなかで私が一番活用したのは乳房ケアの割引券です。出産前に区役所の保健師さんから教えてもらいました。母乳で赤ちゃんを育てる多くのお母さんが経験する乳腺炎の痛み。私は産後3カ月ごろから授乳の度に激痛でつらくなり、助産師さんから乳房のマッサージを受けました。1回5,000円ですが、区役所からもらった割引券で自己負担1,000円ですみました。 私はこのサービスを4回利用しましたが、助産師さんが自宅に来てくれるので通院や診察待ちの時間もなく、マッサージ中に授乳方法の指導も受けられ、子育ての悩みも聞いてもらえました。 5.子育て交流サロンや公民館 荒川区の子育て交流サロンで遊ぶ長男 育児支援ボランティア 荒川区では、赤ちゃんやお年寄りがいる家庭を支援するボランティア活動があります。 ・家事代行の「にこにこサポート」:1時間750円 ・赤ちゃんの世話をしてくれる「35(産後)サポネット」:1回500円 私がよく利用したのはこの二つで、区役所の保育士さんから紹介してもらいました。 子育て交流サロンや公民館 荒川区のふれあい館(公民館)で遊ぶ息子たち 子どもが生後3カ月ぐらいから、地域の「子育て交流サロン」や公民館もよく利用しました。これらの施設にはおもちゃがたくさんあり、好きなときに遊びに行けます。 こうした施設では、子どもを短時間あずかってもらうこともできますし、親子で参加できるイベントも開催されます。私と赤ちゃんの定番のお出かけスポットになり、他の母子とも交流できて、ママ友づくりの機会にもなりました。 6.リサイクルや寄付サイトの活用 無料でもらったおもちゃ(左)とジモティーで1000円で買った抱っこひも 育児の備品にもお金がかかります。私は長男が赤ちゃんのときには、何でも新品を購入しましたが、今思えばかなり無駄遣いをしたなと思います。次男のときには考え直し、中古品の利用を徹底しました。その一例を紹介します。 新生児が短期的に使う物 ・バウンサーや歩行器、新生児のおもちゃ ・NPO法人が運営する地域の「子育て交流サロン」でレンタル 常時使う物 ・抱っこひもやベビーカー、ベビーベッドなど ・不要品売買サイト「ジモティー」を利用→1、2万円する抱っこひもが中古で1,000円 ・抱っこひもは、子育て交流サロンでも中古で数百円で販売していることも 赤ちゃんのおもちゃ ・公民館主催のリサイクルイベントで無料でゲット ・子どもが成長してそのおもちゃが要らなくなったら、リサイクルイベントに寄付 これら以外に、全国のベトナム人が参加するFacebookグループ “CHO TẶNG ĐỒ Ở NHẬT” も活用しています。このグループでは売買禁止で、無料譲渡が原則です。送料だけで中古品をゲットできます! [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] CHO TẶNG ĐỒ Ở NHẬT 7.まとめ 私はせっかく日本での出産・育児を選んだので、日本のサポート制度をくわしく知り、自分の育児スタイルに合うものを利用したいと考えました。 そのプロセスで、区役所の保育士さんや職員さんのアドバイスにどれだけ助けられたかしれません。区役所の職員さんにも親切な方が多く、不安や悩みを気軽に相談することができます。私は電話だけではなく、区役所に行って担当者と直接会うこともあります。直接会うことで最新の資料をもらえたりプラスアルファの情報を教えてもらえたりする場合もあります。 この記事では、母子手帳や受診票、「出産育児一時金」「育児休業給付金」「児童手当」などの各種助成・手当、乳幼児医療費、「子育て交流サロン」など交流施設などについて、私の体験を交えて紹介しました。 皆さんもサポート制度を利用し、ぜひ自分の生活環境やスタイルに合う子育てをしてください。皆さんが笑顔で子育てに取り組めるよう、心から応援します。 リポーター グェン・トゥイ・ニュン 1986年生まれ、ハノイ市出身。2004~09年:ハノイ国家大学東洋学部(途中1年間、東京大学に交換留学)。2009~11年:文科省奨学金で立教大学観光学部。2011年:日本の産業機械メーカーに就職。2012結婚、2016年長男出産、2021年次男出産。共働きで育児に取り組む。

-

★基本情報=健康保険と年金

★基本情報=健康保険と年金日本に住む外国人は医療保険(健康保険)や年金に加入しなければなりません。病院などで健康保険証を出すと、自己負担が通常3割になります。また、年金保険料は帰国後に多くが返還されます。医療保険や年金などについてくわしく説明します。 〈このページの内容〉 日本の社会保険について 医療保険(健康保険) 年金制度 労働保険 まとめ 日本の社会保険について 日本の社会保険には次のようなものがあります。 ・医療保険(健康保険) ・年金保険 ・労災保険 ・雇用保険 ・介護保険 医療保険(健康保険) 公的な医療保険には主に「健康保険」と「国民健康保険」があります。大きく分けてサラリーマンが健康保険、それ以外の人が国民健康保険に加入します。国籍や年齢に関係なく加入しなければなりません。 ・健康保険:「技人国」や特定技能外国人とその家族、技能実習生など。保険料は会社と従業員が半分ずつ負担します。 ・国民健康保険:留学生とその家族など 医療費の自己負担が減る ・これらの保険の「健康保険証」を病院などで渡すと、医療費の自己負担が通常30%になります。 ・保険が適用されない医療もあります。 医療費の自己負担が減る 国民健康保険への加入方法 「健康保険」は会社などが加入手続きを行い、保険料も会社が給料から引いて支払います。しかし、「国民健康保険」は自分で加入し、自分で保険料を納めます。 居住地の市区町村の役所で加入手続き 在留カードやパスポートが必要 同居する家族も一緒に加入 住所が変わった場合は、新住所の役所で申請し、新しい保険証を受け取る 年金制度 公的な年金制度として「厚生年金保険」と「国民年金」があります。住民登録をしている外国人にも加入義務があり、大きく分けてサラリーマンが厚生年金保険、それ以外が国民年金に加入します。 ・厚生年金保険:会社などで働く人が対象。「技人国」や特定技能外国人とその家族、技能実習生など。保険料は会社と本人が半分ずつ負担し、毎月の給与明細に本人の負担額が記載されます。 ・国民年金:留学生とその家族など(20歳以上59歳以下) どのような場合に年金を受け取れるの? ・老齢年金:10年以上保険金を納めた人は、65歳になれば、年金を毎年受け取れます。受給額は納めた保険料の額によって変わります。 ・障害年金:病気やけがで障害を負った場合に支給 ・遺族年金:本人が亡くなった場合、配偶者か子どもに支給 国民年金に加入するには 「厚生年金保険」は会社などが加入手続きを行いますが、「国民年金」は自分で加入し、自分で保険料を納めます。国民年金の2021年度の保険料は毎月16,610円です。 ・ 20歳以上で入国→市区町村で住民登録をした後、その役所や近くの年金事務所で加入手続き ・19歳以下で入国→20歳の誕生日から約2週間以内に自宅に「国民年金加入のお知らせ」や年金保険料の納付書が届きます。その納付書を使って保険料を支払うか、留学生の場合は、一緒に送られている申請書で「学生納付特例制度」の適用(=納付免除)を申請します。 ・20歳になって約2週間たっても書類が届かない場合は、市区町村の役場か近くの年金事務所で手続きが必要 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 国民年金制度の仕組み(ベトナム語) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 国民年金加入の案内(ベトナム語) [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 各地の年金事務所 学生納付特例制度 ・学生の場合、卒業まで保険料を納めなくてもよい「学生納付特例制度」があり、申請が必要です。 ・申請して認められた場合は、支払いを免除されます。しかし、申請せずに保険料を納めないと単なる「滞納」になり、納付義務が残ります。 ・日本語学校の場合は、1年以上のコースの生徒が対象です。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 学生納付特例制度|日本年金機構 基礎年金番号通知書 加入手続きの後、「年金手帳」と保険料納付書が自宅に届けられていましたが、2022年4月に年金手帳は廃止され、代わりに「基礎年金番号通知書」が届くようになります。 日本で会社などに就職するときに基礎年金番号が必要です。年金手帳を持っている人は基礎年金番号の証明書類として引き続き使えますので、捨てないでください。 保険料が返ってくる! 母国に帰国後、日本で納めた年金保険料の一部を返してもらう「脱退一時金」という制度があります。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 脱退一時金(ベトナム語)|日本年金機構 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 年金保険料を返してもらうには 労働保険 労災保険や雇用保険を「労働保険」と呼びます。その内容を紹介します。 労災保険 ・仕事や通勤が原因で起こった病気・けが・障害・死亡に関し、労働者や遺族に必要な給付を行う制度 ・保険料は会社などが全額負担 ・留学生も加入できます。 雇用保険 ・失業した場合に失業給付などを受けられる制度。勤務先や実習先の会社が倒産した場合も、新しい会社に移るまで給付を受けられます。 ・会社員の場合、会社と従業員が保険料を分担(会社の方が多く負担) ・留学生は加入できません。 まとめ 医療保険(健康保険)や年金などのポイントを紹介しました。健康保険には加入しても年金には加入しないという人もいますが、その場合、次のような不利益があります。 ・就職が決まって在留資格(ビザ)を変更するときや、在留期間を更新するときに、変更や更新を認めてもらえない場合がある。 ・永住権の取得が難しくなる。 永住権を申請する直前に過去の年金保険料をまとめて払ってもだめな場合があります。過去の滞納記録が入管の審査で不利になるからです。 会社が義務を怠って従業員を年金に加入させていない場合もあります。給与から「厚生年金」の保険料が引かれているかチェックしてください。 社会保険についてもっと知りたい方はこちらもチェック! [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] 外国人のための「生活・就労ガイドブック」(第7章:年金・福祉)

-

日本の夏は、災害や熱中症に注意!

日本の夏は、災害や熱中症に注意!日本の夏は、猛暑の日が続いたり、台風や豪雨による災害が多発したり、危険がたくさんあります。海や川での水難事故も多発しています。災害や猛暑、水難事故への備えや外国人向け災害情報アプリについて紹介します。 台風・豪雨 豪雨による土砂災害Ⓒ毎日新聞社〈静岡県熱海市で2021年7月〉 2021年7月3日、温泉で有名な静岡県熱海市で豪雨による土砂災害が起きました。山之土砂が大量に流れてたくさんの家が流されました。日本では夏から秋にかけて台風や豪雨による災害が多く発生します。 近年は、地球温暖化の影響で大雨被害の数が増え、台風の規模も大きくなっています。天気予報などで情報を取り、身を守るよう心がけましょう。 ◇準備や対策◇ 日ごろからテレビやインターネットなどで気象情報をよく確認しましょう。 停電や断水に備え、水のペットボトルや保存食料を蓄えておきましょう。懐中電灯や自家発電できるラジオなども必要です。 雨や風が強くなってきたら外出はひかえましょう。 ベランダに置いている植木ばちなどは、風で飛ばされないよう室内に入れましょう。 雨戸があれば閉めましょう。 市区町村が作成している「ハザードマップ」で危険な場所や避難場所を確認しておきましょう。 大雨や台風の際には、川や海、崖(がけ)にはできるだけ近付かないでください。 外国人向け災害情報アプリ 観光庁が監修する外国人向けの災害情報提供アプリ“Safety tips”は地震・津波・大雨などに関する速報や避難情報をベトナム語など14カ国語で発信しています。無料で利用できます。下記リンクから携帯電話にアプリをダウンロードしてください。 情報を知りたい地域を5カ所まで登録でき、それらの地域の気象情報や地震情報、噴火情報、避難情報、熱中症情報、医療機関情報などを知ることができます。 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] Android用 [iconpress id="local_1803" title="external link" style="color:#525252; font-size:22px;" ] iPhone用 熱中症 熱中症は高温・多湿の環境で体内の水分と塩分のバランスが崩れることで起きる病気です。気分が悪くなったり体がふらふらしたり、頭が痛くなったりします。重症化すると危険で、毎年死亡者が出ています。 熱中症の主な症状を紹介します。 ①熱失神 皮膚付近にある血管が拡張して血圧が下がり、脳への血流が悪くなることによってめまいが起こります。 ②熱けいれん 大量に汗をかいて血液の塩分濃度が低下したときに、足や腕などの筋肉に痛みを伴うけいれんが起こります。 ③熱疲労 大量に汗をかいたときに水分を十分に補給しないと、身体が脱水状態になり、倦怠(けんたい)感やはき気、頭痛などが起こります。 ④熱射病 体温の上昇が原因で中枢機能に異常が起きた状態です。意識がなくなったり言葉をきちんと話せなくなったりします。 ◇予防対策◇ 出かけるときは飲み物を持ち歩き、こまめに水分補給をしましょう。のどがかわく前に飲むことが大切です。 野外では帽子や日傘が有効です。 家の中では適度にエアコンをつけ、涼しくしましょう。 気分が悪いときは、日陰や涼しい部屋に移動し、水分や塩分を補給しましょう。 かかりつけのクリニックの電話番号を控えておきましょう。 水難事故 水難事故の捜索現場Ⓒ毎日新聞社 海水浴場以外の海や川で泳ぐのは危険です。各地の海水浴場で泳ぎましょう。また、十分な準備をしないと、思いがけぬ事故につながりますので、気をつけましょう。 ◇注意事項◇ 海に入る前には必ず準備体操を行いましょう。 衣服を着たまま水に入ると危険です。 お酒を飲んだ後に泳いではいけません。体調が悪いときも泳ぐのはひかえましょう。 台風が近付いていて風が強いときや雨が降っているときは、海に行くのはやめましょう。 川で泳ぐのは危険です。水に流される事故が多発しています。絶対に川で泳がないでください。

-

総まとめ・ベトナム人向け相談窓口

総まとめ・ベトナム人向け相談窓口学習や仕事(技能実習・正社員・派遣・アルバイト)、生活、在留資格などの関係で困ったことが起こり、会社や受入組合、学校、先輩などに相談しても解決しない場合、どこに相談したらいいでしょうか? 多くの先輩がこれまでさまざまな相談窓口や支援団体に助けられています。一つの窓口で解決しない場合でもあきらめたり失踪したりせず、複数の機関に相談してみてください。 知っておきたい相談窓口 日越ともいき支援会 外国人技能実習機構(OTIT) 技能実習で困ったことが起き、監理団体(受入組合)や受入会社が適切に対応しない場合は、まずは外国人技能実習機構(OTIT)に相談してください。公式HPからベトナム語で相談内容を送信できます。フリーダイヤルの電話(0120-250-168)もあります。 OTITの事務所を直接訪れるのも有効です。その際、自分の在留カードをコンビニでコピーし、その紙の余白部分にあなたの悩みや不満の要点を書いて持参することをお勧めします。事務所に着いたら、紙を読んでもらってから自分で説明もします。必要がある場合は、OTITが通訳を手配してくれます。 労働基準監督署(労基署) 技能実習生も留学生も、残業代を払ってもらえないなどの相談は全国の労働基準監督署に相談してください。最近は外国人の相談にも対応しています。 全国の労基署 実績のある民間の支援団体 外国人実習生支援 OTITや労基署に相談しても解決しない場合やこのような公的機関に1人でうまく相談できない場合、次のような民間の支援団体のサポートを得る方法があります。いずれも実績の多い団体です。 外国人実習生SNS相談室(Facebook) =技能実習生の労働問題、雇用問題、生活問題、在留資格関連 日越ともいき支援会 =留学生や技能実習生などあらゆるベトナム人の労働・雇用・生活・就職・在留資格などに関する問題 岐阜一般労働組合 第2外国人支部 =甄凱(けんかい)支部長:090・8496・9668(日本語) =技能実習生、正社員、派遣労働者などあらゆる外国人労働者の労働や雇用、在留資格に関する問題 活発なベトナム人団体 在日ベトナム人協会(VAIJ) =生活・医療・健康に関するホットライン:050-6874-8385 在仙台ベトナム人協会(SenTVA) 茨城県ベトナム人協会 ベトナム語の通じる相談窓口(主要都市) 全国の主要都市にあるベトナム語の通じる主な相談窓口を紹介します。 ■東京都 外国人在留支援センター(FRESC) =あらゆる外国人の生活・労働・雇用・就職・在留資格などあらゆる分野の相談 =FRESCヘルプデスク:0120-76-2029=月~金(9:00~17:00) =FRESCの入管電話予約:03-5363-3025=月~金(9:00~17:00) ※ヘルプデスクは全国からの相談に対応。 ※どちらの電話でも、ベトナム語を希望する場合は、最初に「ベトナム語でお願いします」と日本語か英語で告げてください。 ■北海道 北海道外国人相談センター = 011-200-9595(平日9:00-12:00 / 13:00-17:00) ■宮城県 みやぎ外国人相談センター = 022-275-9990 ■茨城県 外国人相談センター =TEL:029-244-3811(ベトナム語:月・火・水) ■埼玉県 外国人総合相談センター埼玉 =048-833-3296 ■千葉県 千葉県外国人相談 =043-297-2966(平日9:00-12:00 / 13:00-16:00) =E-mail:ied@ccb.or.jp ■神奈川県 横浜市多文化共生総合相談センター = 045-222-1209 = E-mail:t-info@yoke.or.jp ■静岡県 静岡県多文化共生総合相談センター かめりあ = 054-204-2000(平日10:00~16:00) = E-mail:sir07@sir.or.jp ■愛知県 あいち多文化共生センター = 052-961-7902(月~土10:00~18:00) ■大阪府 大阪府外国人情報コーナー = 06-6941-2297 = E-mail:jouhou-c@ofix.or.jp ■大阪市 外国人のための相談窓口 = 06-6773-6533(平日 9:00~19:00、土日祝:9:00~17:30) ■兵庫県 神戸国際コミュニティセンター = 078-291-8441(ベトナム語:月・水 09:00~12:00、13:00~17:00) ■兵庫県 日越交流センター兵庫 = 078-646-3110 = E-mail:cntorimoto@yahoo.co.jp ■岡山県 岡山県外国人相談センター = 086-256-6052(平日9:00~17:00) = E-mail:support@opief.or.jp ■広島県 ひろしま国際センター = 0120-783-806 ■福岡県 福岡県外国人相談センター = 092-725-9207(毎日10:00~19:00) = E-mail:fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp ■福岡市 福岡市外国人総合相談支援センター = 092-262-1799(平日8:45~18:00) 自治体や国際交流協会などの窓口リスト(全県) このコーナーでは、日本全国の都道府県(地方自治体)や国際交流協会などによる外国人向け相談窓口のリスト(ベトナム語版、日本語版)をご紹介します。 あなたのお住まいの都道府県名(日本語とアルファベット)が記載された四角い欄をクリックすると、その地域の相談窓口の一覧表が現れます。ベトナム語で相談できる窓口には赤い文字で「ベトナム語」と記されています。また、出てきた表の中の青いURLをクリックすると、その相談窓口のウェブサイトにつながります。 地域別:国際交流協会などの相談窓口リスト(リンク)

人気記事ランキング

-

田んぼのタニシは食べてはいけません 31544 views

田んぼのタニシは食べてはいけません 31544 views -

オンライン無料日本語教室 24869 views

オンライン無料日本語教室 24869 views -

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19706 views

日本での「遅刻」は何分遅れから? 19706 views -

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16717 views

Vol. 60 技能実習で本当はいくら貯金できるの? 16717 views -

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Vol. 42 失踪中の不法就労の様子とは 13833 views

Bronze Sponsors

- 弁護士法人Global HR Strategy

- エール学園

後援

- 在ベトナム日本国大使館

- 国際交流基金ベトナム日本文化交流センター

- JNTOハノイ事務所

- 関西経済連合会

- 一般社団法人 国際人流振興協会

- 公益社団法人 ベトナム協会

- NPO法人 日越ともいき支援会